Mar 19, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

Monsieur Joël M. m’a envoyé de très bonnes photos de deux bronzes représentant tous les deux des lévriers : l’un est de Pierre-Jules Mêne et l’autre est de Gayrard. Il est intéressant de les comparer. J’y consacre donc deux notes successives.

Le premier représente un Lévrier couché. Il est parfois appelé « Lévrier afghan ». On connaît ces grands chiens élégants à poils longs qui leur donnent l’air de danser lorsqu’ils marchent ou trottent. Ils sont un peu passés de mode mais il y a encore quelques dizaines d’années, on en voyait beaucoup (avez-vous remarqué que l’on ne voit plus de grands caniches ?). En réalité, même s’il a le poil plus long que les grands lévriers utilisés pour les courses en Angleterre, ce chien ne me semble pas être un Afghan.

Ce bronze est l’oeuvre de Paul Joseph Raymond Gayrard (1807-1855), dont le père Raymond était lui-même sculpteur et précurseur avec Barye de l’art animalier. Éleve de Rude (auteur de « La Marseillaise » de l’Arc-de-Triomphe) et de David d’Angers (« l’ennemi » de Barye), il exposa très jeune, à 20 ans, au Salon à Paris et connut un très grand succès, en particulier pour ses chevaux et ses chiens, mais aussi pour ses personnages : les Évangélistes de l’église Ste-Clothilde à Paris, des bustes de personnages célèbres, une statue équestre de Napoléon III (plus précisément « Le Prince-Président Louis Napoléon »).

Curieusement, sa renommée s’est un peu effacée de nos jours et l’on connaît surtout deux de ses pièces : « le Singe jockey« , qui monte un cheval sautant une haie, et notre chien couché.

On note qu’il est signé : « Gayrard London 1848 », ce qui laisse évidemment supposer qu’il s’est rendu au Royaume-Uni, mais, selon Pierre Kjellberg (« Les Bronzes du XIXème siècle), on n’en a pas la certitude.

C’est un joli sujet, très fin, ce qui se vérifie aux pattes avant, à la ciselure du socle représentant feuilles et branchages. Le dessous du socle révèle une fonte ancienne. Mais, d’une part un animal totalement couché (la tête repose sur le sol) est moins plaisant qu’un sujet moins passif, d’autre part il a souvent été édité. Il ne rencontre donc pas un très grand succès en salle des ventes, comme le montrent les résultats relevés :

– 27 mars 2009 à Drouot : estimé 500 à 700 Euros mais invendu.

– 11 novembre 2009 à Londres : estimé 3000 à 5000 GB£ (beaucoup trop cher !) mais invendu.

– 5 novembre 2003 à Drouot : vendu à 550 Euros.

– 12 février 2002 aux Etats-Unis : estimé 1000 à 1500 US$ mais invendu

– 31 mars 1996 à Soissons : vendu 2600 francs (environ 400 Euros).

On peut donc l’estimer aux environs de 500 Euros, ce qui n’est pas très cher pour un bon sculpteur et une pièce de cette taille (32 cm de long x 15 cm de profondeur x 13 cm de haut). Il existe une réduction en plâtre de ce chien, mesurant environ 20 cm de long. J’ignore si elle a été fondue en bronze.

Mar 9, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

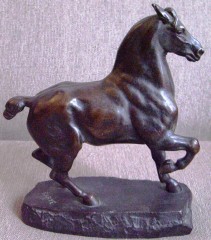

Madame Sylvie F. m’a envoyé un joli cheval en bronze, que l’on sent musclé, dans la position typique des chevaux effrayés ou reculant : l’œil grand ouvert, les postérieurs ployés et surtout les oreilles en arrière. Dimensions : 20,5 cm x 17 cm.

Il s’agit bien sûr du « Cheval percheron » d’Antoine-Louis Barye (1795-1875), sculpteur renommé dont j’ai abondamment parlé sur mon site. La première édition de ce Percheron a eu lieu vers 1870. On ne peut s’empêcher de le rapprocher du « Cheval turc », qui a à peu près la même position : un antérieur levé, un postérieur touchant à peine le sol du bout du sabot.

A tort, on assimile souvent les percherons aux plus lourds chevaux de trait. C’est faux et il suffirait de placer côte à côte un Ardennais, un Breton, un Comtois et un Percheron pour que ce dernier ait presque, par contraste avec les trois autres, l’allure d’un cheval de selle.

Au risque d’être contredit par beaucoup, je trouve que le cheval n’est pas l’animal que Barye père maîtrisait le mieux : son « Cheval demi-sang tête levée » et son « Pur-sang d’Arabie » ont la tête trop petite, le « Cheval attaqué par un tigre » aurait presque un style année 30 et, malgré son immense succès, son « Cheval turc » n’est pas extraordinaire. Le « Cheval surpris par un lion (1ère version) » est mieux, mais il faut bien reconnaître que l’on est loin des chevaux de Mêne, dont on croit voir les muscles frémir sous la peau.

Ce Percheron me semble avoir, là encore, une tête trop petite, des oreilles trop longues et il est bien haut sur pattes ! La musculature de l’épaule est exagérée et la pièce ne présente guère de détails ; la ciselure est un peu molle. Enfin, le socle très épais alourdit exagérément la pièce. Mais ce n’est qu’un avis car, comme on le verra plus loin, c’est un bronze de valeur.

Madame Sylvie F. a relevé un petit cachet sur la terrasse. On y lit les noms suivants : « Fumière Thiébaut Fres Paris Gavignot Srs ». Il s’agit de la marque de fondeur de Thiébaut, dont l’histoire est très riche.

En 1787, Charles Cyprien Thiébaut prend la direction de l’entreprise où il travaille, s’installe rue du Faubourg-Saint-Denis et produit essentiellement des cylindres de cuivre et accessoirement quelques objets d’art. Son fils et surtout son petit-fils Victor vont fortement développer la société et créer une fonderie en 1851. Les pièces produites sont brutes et les finitions, ciselures, patines sont réalisées par d’autres fondeurs, comme Barbedienne. Thiébaut va ainsi réaliser des bronzes pour Carpeaux, Pradier, Dubois, etc, ainsi que les médailles de David d’Angers.

Les trois fils de Victor reprendront ensuite la fonderie et produiront même des armes. Ils déménageront l’atelier rue de Villiers et ouvriront une boutique avenue de l’Opéra. On leur doit notamment le monument à la Défense de Paris (Barrias), le Triomphe de la République (Dalou) place de la Nation ainsi que la statue de la Liberté du pont de Grenelle. Fin XIXème siècle, le dernier survivant des trois frères Thiébaut s’associe avec Fumière et Gavignot, d’où le cachet sur notre percheron, puis d’autres cessions et associations suivront rapidement, avec des cachets différents et, finalement, la société disparaîtra en 1926.

Thiébaut a acheté huit modèles de Barye, dont notre Percheron mais aussi le « Petit chameau de perse », la petite « Lionne debout », le petit « Lion debout ».

On peut donc dater avec assurance la pièce de notre internaute des dernières années 1800, probablement 1898. On mesure ici l’importance de relever la présence sur un bronze d’une marque de fondeur.

Ce bronze apparaît régulièrement en salle des ventes mais n’est tout de même pas extrêmement courant. Le hasard fait qu’un exemplaire fonte Thiébaut sera mis aux enchères dans quelques jours (28 mars) à Deauville. Il est estimé entre 9000 Euros et 12 000 Euros hors frais, ce qui est beaucoup trop cher. Il me semble absolument impossible que ce bronze monte à ce prix. N’oublions pas que les fontes Thiébaut sont des fontes posthumes, et donc qu’elles ne peuvent pas être estimées au prix d’une fonte du vivant de Barye.

J’ai trouvé quelques exemples de vente de ce Percheron qui, bien que trop élevées à mon sens, sont plus raisonnables : 30 000 francs (4500 Euros) à Pontoise le 3 mars 2001, 4 500 GB£ le 29 avril 2003 à Londres, 4 850 Euros le 14 décembre 2009 chez Artcurial (pour une estimation de 2000 Euros à 3 000 Euros).

Je pense que l’estimation donnée par Artcurial est la bonne : ce bronze devrait valoir environ 3000 Euros. Mais visiblement le sujet attire les collectionneurs et il se vendrait plutôt autour de 4 500 Euros.

Merci à Madame Sylvie F. d’avoir envoyé des photos de cette belle pièce.

Vous avez un bronze animalier et vous souhaitez en connaître la valeur et l’histoire du sculpteur ? Envoyez-moi (damiencolcombet@free.fr) des photos très nettes de l’ensemble de la pièce, du dessous du socle, de la signature et de toute autre marque visible (cachet, marque de fondeur, etc). Je vous répondrai (gracieusement) sous quelques jours.

Jan 19, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

Monsieur Alex A. m’a envoyé quelques photos d’un très joli bronze de Pierre-Jules Mêne. Il a trouvé un bref descriptif sur internet, mais comme il s’agit visiblement d’un texte en anglais traduit de façon automatique, je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ce moment de poésie surréaliste (j’espère que notre internaute, qui n’y est pour rien, ne m’en voudra pas) :

« DESCRIPTION: Une sculpture réaliste d’excellente caractéristique montrant la relation entre une jument et son poulain hargneuse ludique. Le bronze a une excellente frottée légèrement patinée et des détails de surface croustillante. Élevée sur la base naturaliste ovale. »

Vous apprécierez la « surface croustillante » !

J’ai déjà parlé de Pierre-Jules Mêne (avec un accent circonflexe et non pas grave, comme on le voit souvent) mais comme je viens de relire sa vie dans le superbe « Catalogue raisonné » de MM. Richarme et Poletti (Univers Du Bronze), voici encore quelques mots sur ce très grand sculpteur exclusivement animalier.

Né en 1810 et mort en 1879, il s’est spécialisé dans les scènes de chasse, les chevaux et les chiens. Il a aussi réalisé des animaux de ferme, de basse-cour (dont un très joli coq), quelques animaux sauvages, mais il est particulièrement connu pour ses chiens et chevaux. Il dessinait fort bien et s’attachait à reproduire exactement la morphologie de races bien précises. On pourrait tout juste lui reprocher d’avoir un peu raté un chamois au museau étonnamment long (chamois sautant n°2)… Il est connu pour réaliser des pièces incroyablement détaillées et finement ciselées. Il a très vite connu le succès. Détail touchant, il est décédé très peu de temps après son épouse, qu’il adorait et qui le secondait fort bien. Sa fille s’était mariée avec le sculpteur animalier Auguste Cain et tout ce petit monde vivait bourgeoisement dans le bonheur familial d’une même grande maison.

Mène ouvrit sa propre fonderie en 1837 pour éditer ses œuvres puis celles de son gendre. Comme tous les sculpteurs renommés, Mêne fut imité et il existe un très grand nombre de copies plus ou moins bien réalisées de ses œuvres.

Le bronze ici présenté s’appelle précisément « Jument arabe et son poulain (Kemlem-Handani)« . Il a été créé en 1850 et édité aussitôt. Il en existe une réduction de 26 cm de long soit environ la moitié de celui-ci. Présenté au Salon en 1850, avec d’autres pièces, il est remarqué par le prince Louis-Napoléon, qui en fait l’acquisition. Dans le catalogue du fondeur Susse, fin XIXème, il est vendu 300 Euros. Les dimensions mentionnées sont celles-ci : h. 30 cm, l. 50 cm, p. 24 cm.

Selon MM. Richarme et Poletti, cette scène a connu un succès limité – peut-être à cause de sa grande taille ? – et les tirages sont généralement d’époque et de bonne qualité (à la différence de la réduction, largement copiée).

Le bronze qui nous est ici soumis est très fin : voyez les veines sur la tête de la jument, les petits sabots du poulain.

Malgré tout, la ciselure n’est pas aussi parfaite qu’on pourrait le souhaiter : le corps de l’animal adulte est un peu trop lisse et les détails du sol ne sont pas aussi précis que sur les plus beaux exemplaires.

Cela reste un magnifique bronze et, bien qu’on ne puisse en être certain qu’en le voyant en réalité, il est peu probable que ce soit une copie ou une fonte tardive.

Il est difficile de donner un prix à un tel sujet car les bronzes de Mêne de cette taille sont maintenant rares. Je relève que la réduction sera mise en vente à Evreux dans quelques jours, à un prix qui devrait tourner autour de 2500 Euros je crois.

Si un examen attentif confirme bien que le grand bronze de notre internaute est ancien, il pourrait sans doute se situer autour de 6000 Euros.

Jan 8, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

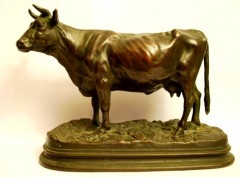

Monsieur Laurent S. possède une jolie vache en bronze signée Dubucand, qu’il tient de son grand-père. « J’ai beau chercher sur internet l’histoire de ce bronze, nous dit-il, je ne trouve rien ».

Effectivement, on ne trouve presque rien sur Alfred Dubucand, ni sur internet ni dans les livres, et c’est une injustice car il a fait de très belles choses. Bien sûr, il y a quelques lignes dans le Dictionnaire des sculpteurs de Kjellberg, ou dans celui des sculpteurs animaliers, du Docteur Hachet, mais c’est finalement dans le très beau « Les Orientalistes » de Stéphane Richemond (Les Editions de l’Amateur) que j’ai trouvé le plus d’informations.

Alfred Dubucand est né à Paris (précisément : 14 rue Martrois) en 1828 et décédé en 1894. Il a commencé à exposer régulièrement en 1867 (39 ans) au Salon des artistes français, jusqu’en 1883. Selon les livres, Dubucand « est », « aurait été » ou « se dit » (on devine bien la nuance !) élève de Barye et Rouillard. Il obtint une médaille en 1879 pour son « Chasseur persan au guépard », qui est effectivement très beau : il représente un cavalier sur un splendide cheval, à la crinière et la queue soignées, marchant presque au pas d’école. Sur la croupe du cheval, juste derrière le chasseur, un guépard – que je trouve toutefois légèrement trop petit – est assis mais en position crispée comme il convient lorsqu’on est ainsi en position un peu instable !

Si les œuvres de Dubucand représentent parfois des personnages, ils sont toujours en compagnie d’animaux car il est essentiellement sculpteur animalier, d’inspiration largement orientaliste (d’où sa présence dans ce livre).

On apprend dans le dictionnaire du Dr.Hachet qu’il avait un fils (« E.Alfred Dubucand »), qui a exposé pendant 7 ans au Salon, à la fin du XIXème siècle, mais ne semble pas avoir connu la même renommée que son père.

Parmi les bronzes de Dubucand, je relève des pièces bien réalisées mais finalement de peu d’intérêt de nos jours car trop vues : Faisan, Cerf et biches, Cerf à l’écoute, Bécasse effrayée, Setter, etc. D’autres pièces sont elles aussi parfaitement travaillées mais plus originales ou charmantes : Cavalier et femme arabe à la fontaine, Paire de Greyhounds, Cavalier arabe avec deux lévriers, Chasseur berbère sur son dromadaire, etc. Deux pièces très surprenantes enfin : un Cavalier mexicain au lasso, incroyablement moderne, et une Chasse à l’autruche dans le Sahara, où l’on voit un cavalier au galop s’apprêtant à assommer d’un coup de trique une autruche elle aussi en pleine course.

L’une des pièces les plus connues de Dubucand, d’ailleurs reproduites dans les trois livres consultés, est « L’ânier du Caire », jolie scène représentant un jeune garçon négligemment accoudé sur son âne.

On est loin de la belle vache de notre internaute, mais il est intéressant d’évoquer un sculpteur parfois un peu oublié à l’ombre des Barye, Mêne, Frémiet, etc. Les bronzes de Dubucand ont la réputation d’être finement et joliment ciselés. C’est bien le cas de notre vache, d’un très grand réalisme. Vu la petite taille du pis, de nos jours il s’agirait presque plus d’une génisse que d’une bonne grosse laitière comme les usines à lait que l’on trouve maintenant dans nos champs.

Quelle valeur pour ce bronze, qui mesure environ 26 cm de long, 10 cm de large et 20 cm de haut ? J’ai tenté d’oublier combien le sujet des vaches me plaisait et de rester objectif, pour estimer cette pièce aux alentours de 700 Euros à 800 Euros. C’est tout à fait cohérent avec l’estimation de 500 Euros à 800 Euros donnée par l’étude Beaussant-Lefèvre lors de la vente du 4 juin 2008, où cette pièce était proposée. Mais il devait y avoir un collectionneur de vaches ou un passionné de Dubucand dans la salle car elle est partie à 1300 Euros hors frais soit environ 1600 Euros frais compris.

Merci à Monsieur S. pour ce bronze rare. Je lui recommande de nettoyer la vache sous l’eau tiède, de la sécher (voir ci-dessous), de la frotter avec une brosse à dent et un peu de savon (type savon de Marseille mais pas de produit liquide), puis de la frotter avec du cirage à chaussure marron (Kiwi, par exemple, mais pas de crème). Une fois sèche, il passera une brosse à reluire ou un chiffon et elle sera magnifique. Une astuce pour étaler facilement le cirage sans encrasser le bronze : le faire chauffer plusieurs minutes au sèche-cheveux. Appliqué aussitôt (j’utilise un pinceau), le cirage sera presque liquide.

Déc 31, 2009 | • La valeur d'un bronze ancien

Pour bien terminer l’année 2009, voici une note sur un bronze étonnant à plus d’un titre, envoyé par Monsieur Michaël S. qui en a fait d’excellentes photos. Il représente un tournoi de chevaliers et est signé « BACQUE ».

La qualité de la pièce est incontestable mais qui est ce Bacque ? Nulle trace de lui dans le Dictionnaire des sculpteurs de M.Kjellberg, ni dans le Dictionnaire des sculpteurs animaliers du Dr.Hachet. Sur internet, rien non plus. Mais en recherchant « Bacqué », avec un accent, j’ai trouvé quelques informations.

Daniel Bacqué, sculpteur, est né à Vianne (Lot-et-Garonne) en 1874 et décédé dans le dénuement en 1947. Il a exposé notamment au Salon de 1930 (« Portrait du peintre Jean Fouquet ») et semble s’être un peu spécialisé dans les Monuments aux morts : mémorial de la guerre de 1914-1918, mémorial d’Armand Fallières, etc.

Bien que tombé dans l’oubli malgré tout son talent, ce sculpteur a réalisé une oeuvre monumentale devant laquelle passent de nombreux Parisiens et touristes : une statue de femme, de style très 1930 évidemment (dans le genre de Mayol), taillée dans un bloc de grès et installée devant le Trocadéro, où l’on peut d’ailleurs admirer une tête de taureau et un veau de Paul Jouve côté fontaine.

Ce « tournoi », de grande taille (67 cm de long, 50 cm de haut, 29 kg) est extrêmement détaillé et le chevalier de gauche, en particulier, m’a fait fortement penser à Frémiet. Le travail sur les heaumes, le harnachement des chevaux, le vêtement des cavaliers est absolument remarquable et montre combien il est injuste qu’un tel sculpteur soit oublié.

En revanche, je trouve deux défauts à cette scène : les jambes des chevaux me semblent un peu trop grosses – même si je n’ignore pas que les chevaux pour ce genre de sport n’étaient pas des pur-sang anglais – et la position du cheval de droite n’est pas réaliste car il ne peut reposer ainsi sur ses articulations. L’idée du sculpteur était certainement de représenter l’animal « bondissant » mais il est dommage qu’il n’ait pas mis les sabots à plat.

Quelle évaluation donner à ce bronze ? Une très grande pièce, fort bien sculptée, avec une jolie patine, certes, mais une scène (le tournoi) plutôt passée de mode et surtout un sculpteur quasiment inconnu : à première vue, je n’aurais pas donné un chiffre très élevé. Et pourtant, ce bronze a été adjugé 7 000 Euros en 1997 à Orléans et encore 7 600 Euros en 2003 à la salle des ventes de Corbeil (était-ce la même pièce ou une autre ? je ne le sais pas).

Malgré tout, le marché n’étant pas favorable et la vente d’un tel ensemble étant quand même très aléatoire car soumise à la présence ce jour-là d’un collectionneur prêt à accueillir pour un prix assez élevé une pièce de très grande taille, je pense qu’une estimation autour de 5 000 Euros est plus raisonnable, ce qui n’est pas si mal !

Sachez que Monsieur Michaël S. mettra probablement en vente ce bronze : si vous êtes intéressé, je le lui ferai savoir…

Vous avez un bronze animalier et vous souhaitez en connaître l’histoire et la valeur ? Envoyez-moi (à damiencolcombet@free.fr) des photos très nettes (vue d’ensemble, signature, marque éventuelle du fondeur, dessous du socle) ainsi que les dimensions très précises, et je vous répondrai, gracieusement et en toute confidentialité.

Vous souhaitez être informé régulièrement (environ une fois par mois) des nouveautés du site ? Inscrivez-vous à la « Newsletter » en haut à droite de cette page.

Déc 8, 2009 | • La valeur d'un bronze ancien

Monsieur Bruno de W. m’a envoyé quelques photos d’un grand bronze de Fratin. Voici un sculpteur que je n’ai pas encore eu l’occasion de présenter et je vais profiter de ce taureau pour le faire.

Christophe Fratin est né en 1801 à Metz et décédé en 1864 au Raincy, près de Paris. Selon les sources, son père aurait été cordonnier ou – ce qui aurait pourrait être l’origine de la vocation de son fils – empailleur d’animaux. Le jeune Fratin suivit des cours de dessin où il obtint quelques prix. Plus tard, il déclara qu’il avait été élève de Carle Vernet et Géricault entre 1821 et 1831, ce qui est possible mais semble-t-il pas absolument avéré. Dans les années 1833 et 1934, Fratin réalise des plâtres d’animaux et les expose. Aussitôt, il est érigé par les uns en rival sérieux de Barye, par les autres en imitateur cherchant bien vainement à ramasser quelques miettes de la gloire de son grand prédécesseur.

Pourtant, le succès de Fratin s’affirme au fil des années, en France, où il réalise des commandes publiques – au square Montrouge à Paris, figurait autrefois un monumental « Cheval attaqué par un lion » – et à l’étranger : Autriche, Etats-Unis Allemagne, Angleterre.

Les oeuvres de Fratin sont très diverses, tant par leur thème – lions, chevaux et chiens bien sûr, mais aussi pintades, autruche, aigle, condor, serpent, singe… – que par leur traitement. J’ai vu récemment un Éléphant écrasant un tigre qui aurait pu être de Barye tant il était de style classique. A l’inverse, Fratin aimait présenter des sujets humoristiques comme « Querelle d’ours » où l’on voit deux de ces animaux se battre au couteau, ou « Ours dentiste », l’un des fauves soignant un autre ours assis dans un fauteuil, « Ours jouant de la cornemuse » ou même « Ours couché lisant un journal politique » ! Il s’est également servi des singes pour présenter ces petits scènes amusantes.

On reconnaît généralement un bronze de Fratin à sa ciselure, en particulier sur les animaux ayant un pelage abondant : le poil de ses ours, la crinière de ses lions, le cou de ses cerfs sont profondément striés, creusés, parfois trop à mon goût. Même les animaux à poil plus ras sont très ciselés : le corps des tigres, des lionnes, des chiens, des vaches n’est jamais lisse mais comme « grenu ».

A mon avis, bien que très renommé, Fratin est très loin du talent de Barye ou de Frémiet. Ses animaux ont des allures un peu surprenantes et pas toujours réalistes. Il a en particulier tendance à présenter des sujets maigres au dos fortement arqué. On dirait parfois les premiers bronzes non édités de Barye, réalisés pendant sa jeunesse.

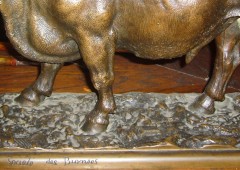

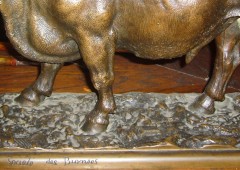

Le taureau de notre internaute est un grand modèle : 39 cm de long (terrasse) x 12 cm de large x 30 cm de haut au niveau des cornes. Même s’il n’était pas signé, on reconnaîtrait facilement un Fratin précisément par la ciselure décrite ci-dessus. J’ai pourtant eu un moment de doute en voyant la signature : Fratin signait en majuscule et non comme ici, avec un « a » minuscule. Mais ce taureau est bien de ce sculpteur. On en voit d’ailleurs une photo sur le site de M.Gilles Perrault, expert dans la formidable affaire du faussaire Guy Hain, qui produisait des bronzes « anciens » à la chaîne, y compris des Rodin, et finit par être arrêté. Cette affaire a d’ailleurs créé une grande psychose des faux-bronzes animaliers dans le milieu des collectionneurs.

Il est intéressant de remarquer la façon dont Fratin a travaillé les détails : ils sont bien visibles (voir sous le ventre et les sabots par exemple), mais pas de façon aussi exacte, anatomiquement parlant, que Frémiet par exemple.

D’autre part, le mufle du taureau, arrondi et non pas carré comme il devrait l’être pour un bovin, est un peu curieux.

La terrasse du bronze de Monsieur de W. possède une inscription : « Société des bronzes ». Cette écriture cursive, maladroite, est étonnante et fait référence à une fonderie inconnue. Il existait de 1875 à 1930 une Société des bronzes de Paris, ayant ses ateliers boulevard Voltaire, mais son cachet était tout à fait différent. Il y a là un mystère à éclaircir.

Je pense que ce taureau pourrait être estimé autour de 3000 Euros environ. Il a pour lui d’être une grande pièce, de plus peu commune. A l’inverse, Fratin n’est pas le plus coté des sculpteurs du XIXème.

Je terminerai en signalant que MM.Richarme et Poletti (L’Univers du bronze, à Paris) éditeront bientôt un catalogue raisonné de Christophe Fratin. Peut-être y trouverons-nous des informations complémentaires tant sur ce modèle que sur la fonderie…

Vous possédez un bronze animalier et vous souhaitez en connaître l’histoire et la valeur ? Envoyez-moi obligatoirement des photos très nettes (vue d’ensemble, signature du sculpteur, le cas échéant marque du fondeur, dessous du socle) et les dimensions exactes au millimètre près à : damiencolcombet@free.fr.