« Art contemporain Manipulation et géopolitique » – Aude de Kerros

« L’art contemporain » est une source sans fin de commentaires, d’analyses, de critiques ou de louanges. Le fait qu’il s’agisse généralement d’un art conceptuel ne facilite pas les échanges : ses contempteurs se font traiter d’ignares par ses défenseurs tandis que ceux-ci passent au mieux pour des naïfs, au pire pour des spéculateurs.

L’un des ouvrages de référence pour tenter d’y comprendre quelque chose reste selon moi le livre de Jean-Louis Harrouel « La grande falsification » (2015), qui décrit très bien la place prépondérante prise l’artiste sur l’œuvre et ce que cela entraîne.

Un autre livre sur le sujet est paru en 2019 et a été réédité en 2020 : « Art contemporain – Manipulation et géopolitique ». Son auteur, Aude de Kerros, a écrit plusieurs ouvrages critiques sur l’art contemporain, ainsi que de nombreux articles de presse. Intéressant par son apport géopolitique et historique, ce livre n’échappe pas hélas aux défauts que j’avais trouvés aux précédents : l’absence de fil conducteur, de trame guidant le lecteur au long de la démonstration. C’est donc par moment une sorte d’inventaire dont on ne comprend pas toujours la finalité : liste des musées d’art contemporains dans le monde, des grandes foires, des maisons de vente aux enchères, etc.

C’est dommage car ce livre regorge d’informations intéressantes. Certaines pages sont ainsi très éclairantes sur le déplacement du marché de l’art des grandes capitales européennes – au premier plan desquelles Paris – vers New York, Miami et l’Asie, sur la position de l’art russe et de l’art chinois, tous deux extrêmement méfiants vis-à-vis de l’art contemporain fortement soutenu par les Etats-Unis, ou sur la naïveté française face au bulldozer américain. On y apprend ainsi que la sculpture et la peinture sont encore enseignés à un haut niveau en Chine comme en Russie. Je me pose d’ailleurs toujours la question de savoir pourquoi, en France, les conservatoires de musiques sont restés des lieux d’enseignement très exigeants alors que les beaux-arts ont totalement sombré…

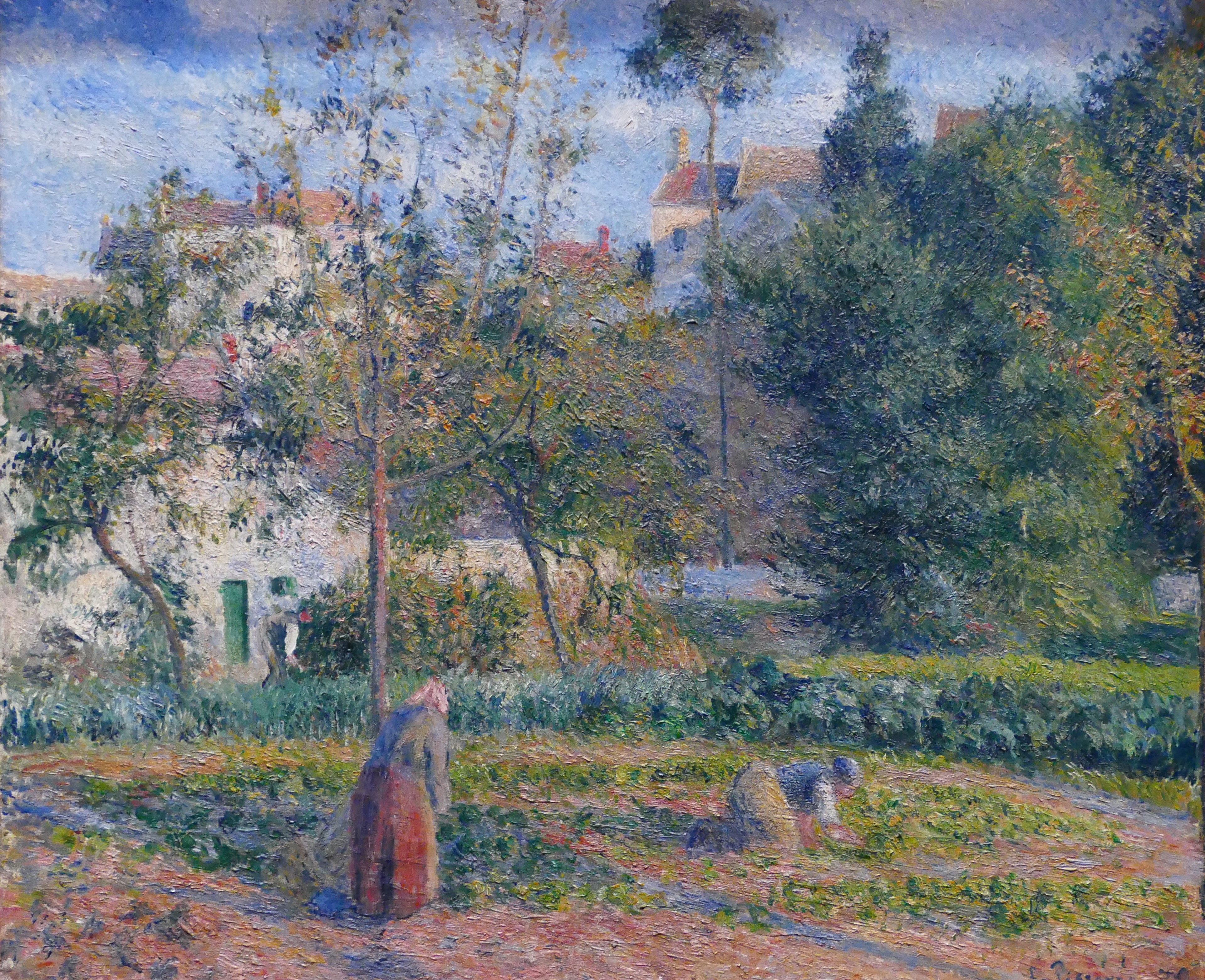

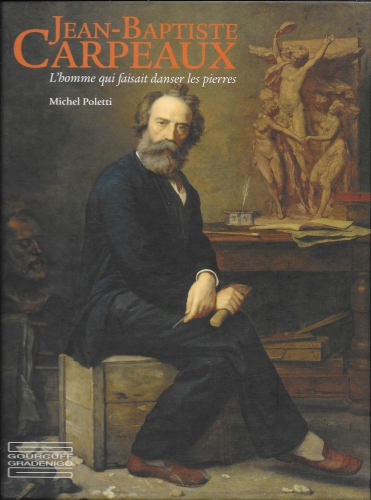

Dans son livre, l’auteur explique que, pour des raisons mercantiles, l’art contemporain (« AC ») a évolué dans les années 2000 et qu’il ne se positionne plus en rupture avec l’art traditionnel mais qu’il veut au contraire se placer à tout prix comme sa suite naturelle. De fait, il n’y a plus guère de musée qui ne choisisse de mettre quelques œuvres d’AC aux côtés des toiles impressionnistes, des sculptures de Carpeaux ou des triptyques religieux baroques, sous prétexte de « dialogue des œuvres ». C’est en fait une évidente recherche de légitimité d’artistes contemporains, qui pourtant excluent « tout retour à des notions d’harmonie, d’esthétique et de beauté, de contenus spirituels ou enracinés ». « L’esthétique kitsch associée au conceptualisme nihiliste est la formule magique développée au tournant du millénaire pour faire de l’art commercial une culture universelle ».

Aude de Kerros établit un parallèle intéressant entre la crise des subprimes de 2008 et l’AC. Le krach financier a révélé que les produits financiers dérivés n’avaient pas de contrepartie matérielle tangible et qu’ils étaient en fait extrêmement fragiles. De même, dans les contrats de vente d’AC, « ce qui est vendu est l’immatériel « concept » et non l’objet. Sa réalisation matérielle est un détail à régler en plus : elle peut être produite ou non, ici ou ailleurs, maintenant ou plus tard ». Ainsi, cela « permet de déplacer des sommes d’argent sans bouger l’objet, ou sans objet ».

S’il y a une telle similarité, pourquoi l’AC n’a-t-il pas subi la crise des subprimes ? Selon l’auteur, c’est en raison de « la discipline et la solidarité entre tous les acteurs de la chaîne de fabrication de la valeur (collectionneurs, salles des ventes, grandes galeries, institutions et médias). »

Faut-il alors désespérer de l’art actuel ? Non, répond A. de Kerros. Alors que l’AC semble avoir exclu « toute œuvre portant à la contemplation, une réalité anthropomorphique demeure : la « libido de l’œil, son plaisir sensuel, son appétit, sa délectation ». Il suffit de regarder les œuvres mises en avant sur Pinterest pour voir que le Beau fait toujours son effet et que « Le Prince Napoléon et chien Miro » de Carpeaux séduit plus qu’un bouquet de tulipes mal stylisées ou un veau baignant dans le formol… La circulation élargie et à grande vitesse des images, partout dans le monde, empêche désormais d’affirmer qu’il n’existe plus qu’un seul art, l’AC.

C’est sans doute cette fluidité du Beau, de l’attachant, qui a conduit l’AC à évoluer : capable d’écraser la peinture en Europe, le réalisme socialiste à l’Est, « d’interdire toute démarche artistique engendrant une hiérarchie des talents, afin d’exercer la promotion arbitraire de la médiocrité », il a dû trouver un substitut à l’un de ses défauts, la froideur du concept, en se tournant vers le kitsch, « divertissant, immédiatement perceptible et mémorisable sans discours », vers la mode et le design.

Aude de Kerros met en vis-à-vis l’AC lourdement promu par les Etats-Unis, qui en font un « soft power » puissant, et la situation de l’art en Russie et en Chine. Outre-Atlantique, l’absence de racines historiques de l’AC est compensée par un discours de « contestation de la culture occidentale, dominée par l’homme blanc ». Tout est « revu sous l’angle des questions de classe, d’appartenance ethnique, de genre. L’idéologie dominante choisie est le multiculturalisme, ruse qui a consisté à consentir hypocritement un pouvoir symbolique aux minorités. Le but réel est l’uniformisation du monde par l’effacement des civilisations ».

La position russe n’est pas la même : après avoir été « sidérée » par l’ouverture à l’Occident, noyée sous les meutes d’experts et de consultants des institutions mondiales, la Russie a compris le rôle de « soft-power » de l’AC et, ayant subi pendant des décennie la propagande, elle ne tombe pas dans le panneau. Comme la Chine, qui défend sa civilisation, elle « préfère savourer la diversité de l’art dont elle a été cruellement privée ».

En conclusion, l’auteur énonce les principales menaces pesant sur l’AC : le grand doute issu du krach financier de 2008 et qui commence à peser sur la solidité les valeurs financières cotées en Occident, l’extrême étroitesse du milieu social qui défend l’AC, le risque d’effondrement de la pyramide de Ponzi qu’il constitue, l’inanité du discours accompagnant l’AC, discours « qui donne une impression de sénilité et de radotage ».