Sep 17, 2014 | • Lectures recommandées

Je viens de relire « Monsieur Barye » par Michel Poletti, qui est également, avec Alain Richarme, l’auteur d’un ouvrage de référence paru en 2000 : « Barye – Catalogue raisonné des sculptures » (Gallimard).

« La vie de Barye se raconte en quinze lignes » (Charles Blanc, historien et critique d’art contemporain de Barye). Heureusement que M.Poletti ne s’en contente pas et va bien au-delà, puisant dans une abondante documentation et s’appuyant notamment sur « L’oeuvre de Barye » de Roger Ballu, paru en 1890.

« Monsieur Barye » se lit comme un roman. On y découvre un enfant pauvre et sans instruction, entrant très jeune en apprentissage chez un graveur sur acier, mobilisé en 1811 comme huit autres employés mais seul survivant en 1814. Très tôt « tourmenté par sa vocation de sculpteur » selon ses propres mots, son destin a peut-être été radicalement influencé par un sculpteur faisant partie comme lui de la Garde Nationale et qui lui donna des conseils. Barye en parlait comme d’une rencontre importante.

A l’époque, la seule façon pour un artiste de se faire remarquer, de vendre, d’engranger des commandes et donc de vivre était le salon des artistes français, que l’on appelait simplement « le Salon ». Par ses origines prestigieuses – il a été créé par Colbert – et par l’abondance des œuvres présentées, il est extrêmement réputé et populaire. La presse se fait l’écho de ce qu’on y voit, ce qui s’y passe, les critiques y assassinent des artistes ou les portent aux nues, des scandales éclatent à propos de certaines œuvres comme, par exemple, « Le gorille emportant une négresse » de Frémiet (NB : « Le déjeuner sur l’herbe » de Manet fit lui aussi scandale, en 1863, mais c’était au Salon des Refusés).

A l’époque de Barye, au Salon, les peintres se taillent la part du lion alors que les sculpteurs sont relégués dans un couloir étroit et sombre. Lors du vernissage – terme né au Salon – la foule est immense et… pas toujours très soigneuse ! Balzac, dans un de ses romans, raconte que les sculptures sont « entassées les unes sur les autres dans un espace de quelques pieds carrés et si serrées que quatre personnes ne peuvent rester en même temps à les examiner« . Une chroniqueuse de l’époque évoque « le public le plus vulgaire, les femmes les plus communes, les tournures les plus grotesques. Et puis, quelle foule ! Comme on se pousse ! A chaque porte, quelle cohue ! ». Avec philosophie, Barye raconte, lui, que ce qu’il présente « placé au bas de l’escalier servait de vestiaire. Souvent, j’y trouvais accroché quelques paletots ou quelques châles. Mais, enfin, j’y étais ! ».

Barye aura de nombreux enfants (11 ! dont Alfred, très bon sculpteur lui aussi) mais hélas il en perdra beaucoup, comme sa première femme, et la quasi-misère le forcera à les déposer à la fosse commune. Car il fallut attendre bien longtemps avant que son génie, pourtant remarqué par les critiques dès ses premiers envois au Salon, lui permette d’enfin « décrocher » des commandes publiques, de récupérer ses moules, chefs-modèles et outils – jusqu’à son poinçon – gagés chez son créancier. Ce n’est qu’à près de 60 ans qu’Antoine-Louis Barye peut enfin jouir d’une certaine aisance. « J’ai attendu les chalands toute ma vie, ils m’arrivent au moment où je ferme mes volets ! » dira l’artiste avec sans doute un peu d’amertume.

M.Poletti trace ainsi le portrait d’un homme profondément humble, d’une extrême honnêteté, travailleur infatigable, mû par un élan, une force intérieure qui lui fait traverser toutes les difficiles épreuves de la vie, d’un XIXème siècle très agité, et surmonter les pièges et mauvais coups des jaloux.

Barye était aussi peintre et fit partie de l’école de Barbizon, où il acheta l’ancienne maison de l’excellent peintre Olivier de Penne. La principale source d’inspiration de sa sculpture et de sa peinture, à lui qui ne quittait pas souvent Paris et ne voyagea jamais hors de France, est toujours restée la ménagerie du Jardin des Plantes, où, très jeune, il entrait furtivement à l’aube grâce au gardien (le « père Rousseau »), qui lui offrait parfois quelques tartines soustraites aux ours.

Comme, plus tard, avec Rosa Bonheur, on pourrait presque dire que les collectionneurs et marchands américains découvrirent Barye avant les Français, précisément à partir de 1859. En 1873, Corcoran, qui venait de créer à Washington la Corcoran Gallery, décide d’y créer une salle entière dédiée à Barye. Pour la remplir, il commande à l’artiste une pièce de chacun de ses modèles. « Mon propre pays n’en a jamais fait autant pour moi ! » dira Barye, ému aux larmes.

Je n’ai cité ici que quelques épisodes de la vie de ce grand artiste mais on comprend déjà que la vie de Barye ne se résume finalement pas « à 15 lignes » mais est contraire très riche. Abondamment illustré, bien écrit, ce livre est d’un très grand intérêt. A lire.

« Monsieur Barye » – Michel Poletti – Editions Acatos – Novembre 2002 – 322 p.

Fév 14, 2014 | • Lectures recommandées

Comme beaucoup, j’aime visiter les musées des Beaux-Arts et, dès que je séjourne dans une ville, j’en profite pour faire un tour, parfois rapide, dans ces lieux où l’on est sûr d’être saisi d’émotion par au moins un tableau, une sculpture, un meuble. Le Louvre, Orsay, les musées de Dijon, de Nantes, de Lyon et tant d’autres méritent que l’on y passe et repasse, si possible avec les enfants à qui l’on promettra une visite très rapide, d’une heure maximum pour ne pas les lasser. J’aime bien leur demander de sélectionner une ou deux œuvres qu’ils aiment particulièrement et de m’expliquer pour quelle raison elle les touche. Avec un peu de chance, on retrouvera ces tableaux en carte postale à la boutique du musée, ce qui leur fera un bon souvenir. Peu à peu, ils éduquent ainsi leur regard et trouvent naturelle la fréquentation des œuvres d’art.

La chasse au tigre – Rubens – Musée de Rennes

J’ai donc visité beaucoup de musées, en France et à l’étranger, mais je me suis toujours senti très ignorant de l’histoire de l’art, de l’enchaînement des différents courants et de leur « articulation », des facteurs qui ont conduit à l’émergence de la peinture flamande, des impressionnistes, de l’apport d’un Picasso ou d’un Salvador Dali, de l’intérêt pour l’art d’un Jackson Pollock ou d’un Soulages.

Je me suis donc renseigné auprès de conservateurs de musées et de libraires et l’on m’a vivement conseillé « Histoire de l’art » de E.H. Gombrich, dont l’épaisseur (près de 700 pages), l’abondance des reproductions et leur diversité (dessins, peintures, sculptures, architecture…) ainsi que la mention « Plus de 7 millions d’exemplaires vendus » me semblaient des gages de sérieux.

L’auteur, né à Vienne en 1909, fut notamment directeur de l’Institut et professeur d’histoire de la tradition classique à l’université de Londres, de 1959 à 1976. Il reçut de très nombreuses distinctions internationales et fut même anobli en 1972. Il est décédé en 1976. Son Histoire de l’art a fait l’objet de seize éditions, retravaillées à chaque fois par l’auteur.

Il serait bien prétentieux et insensé de faire ici, en quelques paragraphes, la critique de cet ouvrage monumental et la réécriture de l’histoire de l’art. Néanmoins, je me risquerai à émettre quelques avis suite à la lecture du Gombrich, en faisant d’ailleurs un écho à ma note sur le livre de Luc Ferry

(cf. http: //www.damiencolcombet.com/archive/2013/03/08/l-art-la-beaute-et-l-esthetique-1.html).

Une scène de déluge – J.-D. Court – Musée de Lyon

L’auteur prévient, dans sa préface, qu’il poursuit le but de simplement mettre un peu d’ordre dans l’esprit des gens qui découvrent l’art, notamment jeunes et étudiants, qu’il s’est efforcé d’éviter tout jargon prétentieux et source de confusion, et qu’il ne parle que d’œuvres d’art dont on peut retrouver l’illustration dans son ouvrage. De fait, ce livre est extraordinairement facile à lire et les illustrations, de grande qualité, permettent de comprendre immédiatement les propos de l’auteur. On balaye donc les grandes tendances de l’histoire de l’art, de la préhistoire à Cartier-Bresson ou Nicolas de Staël (l’auteur ayant disparu en 1976, il manque hélas son regard sur les œuvres plus récentes).

La Pieta – Michel-Ange – Basilique Saint-Pierre de Rome

J’émettrai quand même quelques critiques, mineures au regard de l’intérêt de cet ouvrage. Tout d’abord, l’art selon Gombrich se limite essentiellement à la peinture et l’architecture. Il y a bien quelques rares sculptures – aucune de la grande école animalière du XIXème hélas – et photos, mais quasiment pas de meubles ni d’objets d’art tels que les pendules. Gombrich ne parle absolument pas non plus de la musique, même cela peut s’expliquer par sa volonté de ne parler que des œuvres dont une illustration peut figurer dans le livre. Enfin, curieusement, certains courants pourtant marquants tels que l’orientalisme ne sont pas évoqués.

Histoire de l’Art – E.H. Gombrich – Pages intérieures

La lecture de cette histoire de l’art donne vraiment envie de creuser davantage le sujet. L’auteur parle des grandes œuvres classiques et des artistes les plus connus, du Parthénon à la tapisserie de Bayeux, de Giotto à Manet, de Van Eyck à Matisse, mais il s’arrête aussi sur des artistes moins connus malgré la qualité de leurs œuvres : tout le monde ne connaît pas Peter Parler Le Jeune, Willem Kalf ou Sir John Soane. Et l’incroyable abondance des créations humaines en matière artistique est telle que l’on pressent qu’il faut aller beaucoup plus loin pour commencer à comprendre un peu plus ce vaste domaine passionnant.

Nef de la basilique de Vézelay

Je vais maintenant émettre quelques réflexions tout à fait personnelles et certainement très approximatives voire erronées aux yeux des experts de l’histoire de l’art, mais après tout pourquoi m’en priverais- je ?

J’ai été frappé en lisant ce livre de l’absence de continuité, de ligne directrice majeure dans l’histoire de l’art. Nous avons souvent en nous la conviction que l’histoire a un sens, marque une progression vers quelque chose, que chaque génération s’appuie sur la précédente pour avancer. Il en serait ainsi pour l’art, l’apogée se situerait chez les impressionnistes pour les plus conservateurs, dans l’art ultra-contemporain pour les plus engagés, et finalement chaque âge ne serait là que pour servir de support au suivant. En réalité, l’histoire de l’art me semble marquée par une série d’allers-retours, de ruptures et d’hésitations. Je ne suis pas du tout certain que Picasso se situe à un rang plus élevé dans l’histoire de l’art que Fra Angelico, que Gauguin marque un « progrès » par rapport à Chardin, que les œuvres de Pollock soit plus intéressantes que les magnifiques fresques figurant sur une certaine tombe de Thèbes, que Le Corbusier ait fait mieux que les architectes de l’Alhambra à Grenade.

Le Mont Saint-Michel

Par ailleurs, la tendance actuelle est de s’intéresser à ce qui est original et, par conséquent, à croire que cette recherche de l’originalité et de la nouveauté fut le moteur principal des artistes. Il est exact qu’aujourd’hui, bon nombre de créateurs contemporains cherchant à se faire reconnaître essaient de s’affranchir à tout prix de ce qui a déjà été fait et veulent marquer leur temps par une oeuvre absolument inédite. En réalité, la mise en perspective des œuvres d’art montre, à mon sens, que les grands artistes du passé ont surtout été motivés par la volonté de faire mieux, ce qui est très différent. Cette quête de la perfection, impossible à assouvir, a parfois conduit à des nouveautés techniques et artistiques fantastiques, mais je doute fort que Le Caravage ou Michel-Ange, par exemple, aient voulu au fond d’eux marquer leur époque par la seule volonté de faire quelque chose de purement original. Leur sensibilité les a certainement amené sur des voies bien particulières, mais je crois qu’ils voulaient avant tout réaliser une oeuvre sublime.

Mosaïque romaine – Tunisie

Enfin – et ce point est lié au précédent – on est frappé par l’importance qu’a peu à peu pris l’artiste par rapport à son oeuvre. Aujourd’hui, des artistes sont plus connus que leurs créations. Quelle différence avec une époque où l’oeuvre était au centre de tout ! Qui connaît les architectes de nos cathédrales ? Encore faut-il distinguer les artistes dont le nom est connu parce que leurs créations sont magnifiques et les artistes qui se sont efforcés de se faire connaître au moyen de leurs œuvres. Et l’on touche là à un aspect essentiel, je crois, de l’histoire récente de l’art : l’orgueil de l’artiste qui tient à s’affranchir de toute référence en vue d’exister pour et par lui-même. Il existe encore de nos jours, Dieu merci, d’excellents artistes mais je vise ici ceux que l’on met systématiquement en avant, ceux qui sont promus à toutes forces par des institutions officielles parce qu’ils sont dans la transgression et la nouveauté, les critères de Beauté et de perfection étant devenus totalement hors-la-loi.

Il serait trop long et très polémique de s’étendre encore davantage sur ce sujet, mais je renvoie, pour ceux que cela amuse, vers cette note : http://www.damiencolcombet.com/archive/2010/03/30/la-grande-falsification.html

Histoire de l’art – E.H. Gombrich – Ed. Phaidon – 2001 – 688 p. – Existe également en édition poche.

Juil 13, 2013 | • Lectures recommandées

Ma précédente note parlait de ce grand illustrateur qu’était Joseph Oberthür. J’ai trouvé récemment sur internet, à un prix très abordable, un charmant petit livre bien connu des chasseurs : « En suivant mon fusil« , de Robert Flament-Hennebique. Réédité en 1939 aux Editions de la Bonne Idée, cet ouvrage raconte quelques souvenirs de chasse, toujours amusants, de l’auteur, industriel parisien à la plume fort jolie.

Il est illustré par quelques-uns des plus grands noms du dessin de chasse : Malespina, de Poret, Mérite et… Oberthür.

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire lire une partie du chapître « Chasses en mer« , qui évoquera bien des souvenirs non seulement aux chasseurs en bateau – sans doute bien rares – mais aussi et surtout aux pêcheurs et plaisanciers mal aguerris.

« Vous êtes sur le quai, en conférence avec un pêcheur narquois qui est de son propre aveu le plus fin marin du pays. Rendez-vous est pris pour le lendemain à une heure impossible : « à cause de la marée… » mais j’incline à penser que les gens de mer ne sont pas fâchés de mettre le Parisien en état de moindre résistance pour lui assurer, à défaut de gibier, le souvenir attendri d’un formidable mal de mer.

Vous voilà donc sur le quai à deux heures du matin. C’est peut-être une bonne heure pour se coucher mais c’en est assurément une bien mauvaise pour se lever. Il fait froid. Un froid humide qui vous glace l’échine. Il pleut probablement aussi et la pluie de mer méprise les imperméables citadins. Enfin, inhabitué de vous lever de si bon matin, vous n’avez rien pu avaler et votre estomac, qui flaire déjà la houle, vous prévient loyalement qu’il ne faut pas compter sur lui.

Tous les éléments d’une excellente partie de plaisir sont donc réunis..

Le résultat dépasse les espérances. Vous embarquez parmi des objets hétéroclites aux angles agressifs, glissez sur le pont gluant, trébuchez dans des gouffres ouverts sous vos pas, et parvenez enfin à vous asseoir, la cheville tordue et le ciré en lambeaux, sur une arête aiguë qui vous scie les fesses.

L’amarre est larguée. Le moteur tourne, après quelques coquetteries, en exhalant cette bonne odeur d’huile brûlée qui contribuera puissamment à la rupture d’un équilibre stomacal déjà bien compromis.

Enfin, le bateau sort des passes. Il s’ébroue joyeusement. Une grande houle plaque ses embruns sur le cuir du marin debout à l’arrière, la pipe à la bouche, les mains dans les poches et la barre entre les genoux. Bientôt va sonner l’heure du Destin, car il a des casiers ou des filets à relever. Ce sont peut-être les siens, vous n’avez rien à dire… Supportez donc en silence le bouchonnement de l’esquif immobilisé en travers de la lame dont il épouse docilement les ondulations changeantes, car la mer est mauvaise. Bien entendu.

On repart enfin. Mais le pêcheur se désintéresse de la chasse. Vous pouvez tirer ce qui passera, bien sûr, mais aucune puissance au monde ne l’empêchera de larguer son chalut ou de tirer ses lignes à maquereaux et comme, pour ce faire, il faut marcher en ligne droite, les évolutions pour ramasser le gibier, si par extraordinaire il y en a, sont absolument impossibles.

En voilà pour une dizaine d’heures, car si la marée oblige à partir tôt, elle ne permet jamais de rentrer de bonne heure. Et quand le matelot goguenard vous aura déposé par la peau du ciré sur un quai étonnamment stable et touchera sans vergogne le prix de sa forfaiture, vous aurez l’impression réconfortante d’en avoir eu pour votre argent.

Voilà la chasse en mer. »

Ah ! Cette odeur de fioul de bateau à l’aube…

Juil 3, 2013 | • Lectures recommandées

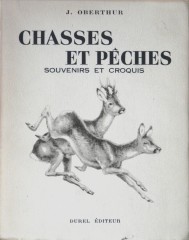

Tous les chasseurs révèrent le nom de Joseph Oberthür mais le talent de ce génial dessinateur animalier mérite d’être connu bien au-delà du monde de la chasse.

Joseph Oberthür est né à Rennes en 1872, dans une famille d’imprimeurs d’origine alsacienne installée en Bretagne : il est le fils de François-Charles Oberthür qui fonda cette entreprise réputée bien au-delà des frontières de la Bretagne. Le tréma sur le U sera retiré en 1942 par René pour franciser le nom de la famille. Enfant, je me souviens d’avoir été en classe à Rennes avec des Oberthur. L’entreprise, qui éditait notamment ces grands posters utilisés dans les classes d’histoire, de géographie et de sciences naturelles, existe toujours mais elle a été divisée en trois activités distinctes : Ouest Impression Oberthur pour l’impression et la reliure, François-Charles Oberthur Fiduciaire pour l’activité fiduciaire (dont la conception et la fabrication des cartes à puces) et les Editions Oberthur pour l’édition de calendrier et d’agendas.

Joseph était quant à lui médecin. Passionné de chasse, il révéla rapidement de grands talents de dessinateur et raconte dans ses mémoires qu’étudiant à Paris, il était bien logé et nourri grâce aux moyens de ses parents mais manquant d’argent de poche, il vendait ses premières oeuvres dans une galerie.

Il passa son enfance à Rennes, dans le beau parc de la propriété de ses parents, située à l’époque à la campagne et aujourd’hui en plein centre de la ville. Le Parc Oberthur est de nos jours un parc public appartenant à la ville. Fin XIXème, enfant, Joseph Oberthur y menait des expéditions de chasse, et se souvient même y avoir tué une loutre !

La passion de la chasse tenait tellement ce médecin qu’il constitua une belle meute de chiens et disposait bien sûr de plusieurs chevaux. Même aux non-chasseurs, je recommande vivement la lecture du livre ci-dessous « Chasses et pêches – Souvenirs et croquis« , que l’on trouve facilement et pour quelques dizaines d’Euros sur les sites de livres d’occasion.

« Voilà quinze ans que j’ai fixé ma retraite définitive dans la vieille maison de pêcheur [à Cancale, près de Saint-Malo] que mes grands-parents ont acquise il y a juste un siècle. De la pièce où j’écris, toute la baie s’étale devant mes yeux ; la mer sillonnée par de gracieux petits côtres à la voilure blanche comme des ailes de mouette et par quelques canots à moteur ; les belles bisquines à la voilure majestueuse ont presque toutes disparu : il n’y a plus assez de poisson pour entretenir des équipages de huit à dix hommes. »

« Au temps de mes jeunes années, les baigneurs, les « hors-venus » comme on disait ici, n’envahissaient point notre coin de côte. Pas de villas, rien que des maisons de granit, basses, couvertes en chaume, bâties dans les creux pour être à l’abri du vent, mais aux façades fleuries. Dans la campagne, quelques champs de blé noir ou de choux, mais surtout de la lande toute dorée au printemps par les fleurs d’ajonc. Beaucoup de vieux arbres, ormes, chênes, séparaient les propriétés et donnaient à certaines parties du pays l’apparence d’une forêt. On ne trouvait de vraies fermes, avec des champs de blé et de tabac, que dans l’arrière pays. La population côtière ignorait celle de l’intérieur et les marins considéraient celle-ci avec un certain mépris, les cultivateurs étaient pour eux des « Bertons ». Je me souviens d’un véritable scandale que fut le mariage d’un de nos voisins, fils d’un gros patron de pêche avec la fille d’un riche fermier. »

« Lorsque [mon frère et moi] eûmes une dizaine d’années, pendant les vacances au bord de mer, nos parents ne pouvaient plus nous surveiller de près. Ils recevaient de nombreux amis, partaient constamment en excursion et, sans nous compter, l’omnibus était comble ; d’ailleurs, ces promenades, ces visites de site et de propriétés manquaient d’attrait pour nous. Au lieu de faire nos devoirs de vacances nous allions courir les grèves avec les moussaillons du voisinage ; je connaissais plusieurs vieux pêcheurs qui avaient pour moi une place dans leur canot et je rentrais souvent en retard ; mon frère, souffrant du mal de mer de façon incoercible, restait à m’attendre sur le plancher des vaches : cela ne pouvait durer et comme nos parents avaient fait un essai malheureux en nous envoyant faire nos devoirs chez une espèce de toqué, ils se mirent en campagne pour trouver [comme précepteur pour l’été] l’oiseau rare ; je dois reconnaître qu’ils réussirent au delà de toute espérance pour les deux parties. »

« Un jeune séminariste du pays, d’une famille de marins, depuis quelques mois surveillant à notre collège, avait fait amitié avec nous ; pendant les récréations, nous parlions de notre cher Cancale, de pêche et de bateau ; il était plein d’entrain et de gaieté, d’esprit large, remarquablement érudit pour un si jeune homme. […] Les trois années de vacances que nous passâmes ensemble restent sans doute les plus belles de notre jeunesse. Une heure de travail bien employée suffisait, s’accordant toujours avec les moments creux des horaires de marées ; lorsqu’il s’agissait d’une grande journée de pêche ou de navigation on remettait devoirs et leçons au lendemain ; le programme n’en souffrait pas, car nous y mettions le maximum de bonne volonté.

En même temps, nous apprenions à appareiller un bateau, à connaître les basses et amers de la côte, à gréer nos lignes et à chercher de la bouette [des appâts]. »

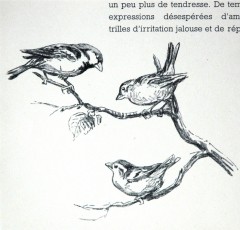

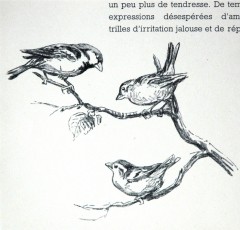

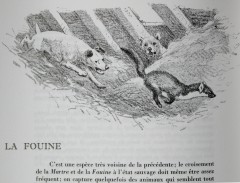

Joseph Oberthür est un formidable conteur et un remarquable dessinateur. Bien entendu, ses sujets de prédilection se rapportent à la chasse dans nos régions : chevaux, chiens de meute, cerfs, sangliers, chevreuils, daims, renards, canards, etc.

Mais il a également publié des livres aux thèmes beaucoup plus originaux : les animaux préhistoriques ou la grande faune d’Afrique.

Cet artiste sait allier l’exactitude morphologique à la spontanéité des scènes qu’il dessine. Ses très nombreuses journées de chasse en France et à l’étranger lui fournissent l’inspiration de multiples anecdotes souvent amusantes, récits d’une époque où finalement la vie rurale était proche de celle de l’Ancien Régime.

Pour être tout à fait juste, il arrive parfois que certaines de ses peintures soient un peu trop naïves, les couleurs trop vives. Je pense que ses plus belles réussites sont ses études, en couleurs ou au crayon.

Il est également amusant d’observer que ses dessins exotiques sont moins réalistes que ceux du gibier d’Europe, probablement parce qu’Oberthür s’est trop peu – ou pas du tout ? – rendu en Afrique et en Amérique alors qu’il consacrait tous ses loisirs à la chasse dans nos bois, champs et étangs français.

Joseph Oberthür finit sa vie à Cancale, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, dans la propriété héritée de ses grands-parents, où il mourut en 1956. Enfant, il y fit de formidables parties de pêche, dont le récit fait partie des meilleures pages de ses mémoires.

On trouve régulièrement des œuvres de Joseph Oberthür en salle des ventes et elles ne sont généralement pas trop chères, en comparaison avec celles de de Penne, par exemple. En format A4, une jolie étude d’oiseaux, de chevreuils ou de canards se situera dans une fourchette de 350 à 500 Euros.

La plupart des nombreux livres de Joseph Oberthür peuvent être trouvés sans difficultés sur internet ou à la Librairie de Montbel rue de Courcelles à Paris. Certains ont été réédités il y a quelques dizaines d’années et les véritables collectionneurs de beaux livres préféreront les éditions plus anciennes. Pour 15 Euros, j’ai trouvé chez un bouquiniste il y a quelques jours le charmant « Près des oiseaux » (1939) de Jean de Witt, illustré par Oberthür.

Juin 15, 2013 | • Lectures recommandées

Le sociologue Gilles Lipovestky a publié récemment chez Gallimard un nouvel essai écrit avec Jean Sarroy : « L’esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste » (Coll. « Hors Série Connaissance » – 2013 – 23,50 €)

A cette occasion, le magazine L’Express du 29 mai 2013 a publié une longue interview de G.Lipovestky.

Le sociologue y explique que nous vivons « un temps suresthétisé et qui, néanmoins, ne se traduit pas par un sentiment d’embellissement du monde« . Effectivement, on n’a jamais autant parlé d’esthétique qu’aujourd’hui, et partout dans notre vie : le design est omniprésent, du presse-citron à la voiture, on parle de « relookage » d’un appartement ou d’une maison, de la ligne d’un ordinateur ou d’un téléphone, mais à l’inverse la télévision livre des émissions vulgaires et laides, les entrées de villes sont défigurées par d’affreux panneaux de publicité.

Selon Lipovestsky, cette omniprésence de l’art correspond à un 4ème âge de l’art : après l’art pour les divinités (totems primitifs, temples, cathédrales…), l’art aristocratique des palais, des salons et des cours puis l’art pour l’art des temps modernes (celui des musées et de la « religion de l’art« ), voici l’art impulsé par le marché qui d’une part est « pour tous« , d’autre part se transforme et évolue en permanence et très rapidement. Le sociologue date le début de ce 4ème âge du milieu du XIXème siècle, avec l’avènement du capitalisme, puis des grands magasins et de la grande consommation, et nous serions « au stade terminal, hypermoderne, du capitalisme artiste« .

Cette phase « terminale » se caractérise par des mutations très accélérées (la mode dure très peu de temps, les modèles sont renouvelés en permanence) et par « l’hybridation de sphères qui, autrefois, étaient disjointes » : l’art et les grands magasins, le design et les objets utilitaires, la recherche de belles lignes et l’informatique, etc. Le but de cette introduction de l’art dans notre univers quotidien, de notre cuisine à notre garage, est évidemment de mieux vendre, en jouant sur la corde sensible du consommateur : l’émotion et non plus simplement la recherche de l’efficacité.

L’artiste ne trouve aujourd’hui réquisitionné par de grandes marques, des agences de publicité, des maisons de mode, et devient autant entrepreneur qu’artiste. Même si les peintres, musiciens, sculpteurs d’autrefois n’oubliait pas leur intérêt, le but de grand nombre d’artistes d’aujourd’hui est surtout d’être connu et de faire plus ou moins fortune, et non plus d’inscrire une belle et grande oeuvre dans l’histoire.

Le sociologue détaille aussi de quelle façon notre époque propose un immense accès aux oeuvres d’art, comme cela a rarement, voire jamais, été le cas par le passé : grâce à l’informatique, au cinéma, à la radio, aux musées, à la diffusion des livres, aux facilités de transport, tout le monde ou presque peut, dans des conditions remarquables, contempler les tableaux les plus remarquables, écouter les plus grandes oeuvres des compositeurs, visiter les musées et les monuments du monde entier. Mais Gilles Lipovetsky ne considère finalement pas que c’est forcément un progrès : d’une part, le « capitalisme artiste » produit un grand nombre d’oeuvres de très médiocre qualité, d’autre part « le visiteur contemporain qui reste dix secondes devant une toile de Titien, qu’en tire-t-il ? Que comprend-il à ce qui fait la substance même de la beauté ? »

En fin d’interview, dans laquelle à mon avis on assimile un peu vite art et design, le sociologue donne un conseil : selon lui, il faut « investir la dimension esthétique créative« , miser sur la qualité, gage de succès économique majeur pour l’Europe.

Mais les derniers mots de l’auteur forment un constat assez amère mais réaliste : « Le capitalisme artiste globalisé et l’individualisation de notre rapport au monde s’accompagnent du sentiment de passer à côté de la « belle » vie. La société suresthétisée ne conduit pas à une humanité toujours plus heureuse.«

Voici une excellente transition vers une prochaine note relative au livre de Charles Pépin : « Quand la Beauté nous sauve » !

Juin 10, 2013 | • Lectures recommandées

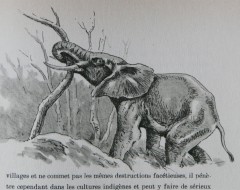

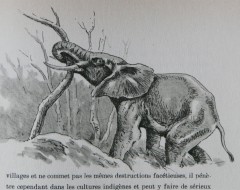

Les éléphants

Le sable rouge est comme une mer sans limite,

Et qui flambe, muette, affaissée en son lit.

Une ondulation immobile remplit

L’horizon aux vapeurs de cuivre où l’homme habite.

Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus

Dorment au fond de l’antre éloigné de cent lieues;

Et la girafe boit dans les fontaines bleues,

Là-bas, sous les dattiers des panthères connus.

Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile

L’air épais ou circule un immense soleil.

Parfois quelque boa, chauffé dans son sommeil,

Fait onduler son dos où l’écaille étincelle.

Tel l’espace enflammé brûlé sous les cieux clairs,

Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes,

Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes,

Vont au pays natal à travers les déserts.

D’un point de l’horizon, comme des masses brunes,

Ils viennent, soulevant la poussière, et l’on voit,

Pour ne point dévier du chemin le plus droit,

Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.

Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps

Est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine;

Sa tête est comme un roc et l’arc de son échine

Se voûte puissamment à ses moindres efforts.

Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche,

Il guide au but certain ses compagnons poudreux

Et, creusant par derrière un sillon sablonneux,

Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.

L’oreille en éventail, la trompe entre les dents,

Ils cheminent, l’œil clos. Leur ventre bat et fume,

Et leur sueur dans l’air embrasé monte en brume,

Et bourdonnent autour mille insectes ardents.

Mais qu’importent la soif et la mouche vorace,

Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé?

Ils rêvent en marchant du pays délaissé,

Des forêts de figuiers où s’abrita leur race.

Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,

Où nage en mugissant l’hippopotame énorme,

Où, blanchis par la lune et projetant leur forme,

Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs.

Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils passent

Comme une ligne noire, au sable illimité;

Et le désert reprend son immobilité

Quand les lourds voyageurs à l’horizon s’effacent.

Charles Marie René Leconte De Lisle – Poèmes barbares – 1862