Il y a un an, je visitais à Paris le joli musée de la vie romantique (voir http://colcombet.com/les-beaux-musees-de-paris-le-musee-de-la-vie-romantique/) et, à la petite boutique, j’achetais un livre de poche sur la vie d’artiste au XIXème siècle. Il y a des ouvrages que l’on aimerait avoir lu mais qu’on n’a pas le courage d’ouvrir ! Ils restent ainsi de longs mois sur la table de chevet, délaissés par le lecteur qui leur préfère toujours un livre plus facile, plus passionnant. Il faut dire que près de 450 pages écrites très serrées, bien sûr sans illustration et en format poche, c’est assez dissuasif…

Et puis, récemment, par devoir et pour ne plus avoir sous le yeux ce reproche permanent à une certaine paresse, je me suis plongé dans cet ouvrage. Et je n’ai pas été déçu !

Anne Martin-Fugier explore tous les domaines entourant l’artiste : formation, atelier, modèles, marchands, galeries et salons, ventes aux enchères, amateurs et collectionneurs, place de l’artiste dans la vie sociale et intellectuelle, etc. La profusion des informations, des exemples cités, des témoignages est étonnante. De nombreuses citations rendent l’ensemble très vivant.

Un vendredi au Salon des Artistes Français – Jules-Alexandre Grün (Musée de Rouen)

Ce livre, qui déborde sur le début du XXème siècle, est en grande partie consacré aux peintres, notamment aux impressionnistes, mais on y croise cependant quelques sculpteurs, des peintres académiques, d’autres d’avant-garde. Au fil des pages, on y découvre la bonté de Gustave Caillebotte « incarnation même du peintre riche qui se montra d’une grande générosité pour ses confrères », le mauvais caractère de Degas, le sans-gêne de Monet qui réclame vertement et sans cesse à Bazille une aide financière que celui-ci, pauvre, est bien incapable de fournir (« Oh ! Je vous en veux beaucoup, je ne pensais pas que vous me laisseriez ainsi : c’est bien mal… Réparez votre faute bien vite ! »), les réceptions chez les frères Goncourt, les mésententes entre Matisse et son illustre professeur William Bouguereau, l’élégance de Rosa Bonheur qui ne se juge pas digne de la Médaille d’honneur du Salon de 1899 (« Je refuse absolument que mon nom soit porté cette année pour cette distinction. Il serait ridicule que le petit tableau que j’ai exposé cette année reçoive une aussi haute récompense »), le profil de quelques acheteurs ou marchands, etc.

Autoportrait à la palette – Frédéric Bazille (Musée d’Orsay – Paris)

Parmi les premiers, citons Eugène Pereire, fils d’Isaac, riche banquier parisien. Eugène liquida une importante collection de peintures achetées en Espagne par sa famille, des croûtes, dont elle essayait de se débarrasser auprès des églises. Puis Eugène se mit à acheter des œuvres contemporaines, par goût sans doute, par intérêt pour les artistes mais aussi par calcul : « Moi, j’achète quelques modernes, parce qu’on est plus sûr. Et puis ça montera. Par exemple, nous avons fait une bonne affaire en achetant la Marguerite de Sheffer. Depuis, il est mort ; ça vaut de l’argent maintenant. Il faut qu’ils meurent, ces gens-là… ».

Le grand atelier d’Ary Scheffer rue Chaptal – A. J. Lamme (Musée de la Vie romantique – Paris)

Parmi les portraits de marchands, arrêtons-nous un instant sur celui du père Tanguy. Les marchands de fournitures pour artistes, surnommés « crasseux » à l’opposé des « spéculateurs chics », achetaient souvent des œuvres à leurs clients et les exposaient dans leur boutique qui tenait généralement de la brocante. Le père Tanguy était de ceux-ci. Né en Bretagne en 1825, il fut plâtrier, puis employé des chemins de fer. Ayant déménagé à Paris, il devint broyeur de couleurs salarié puis à son compte et sa femme, ancienne charcutière à Saint-Brieuc, prit une place de concierge. Marchand ambulant, il proposait ses produits aux peintres « de plein air » et fournit ainsi Renoir, Pissaro, Cézanne, Monet, etc. Le père Tanguy avait une haute idée de la morale : il faisait crédit aux artistes qui ne buvaient pas, ne jouaient pas, n’allaient pas aux courses. Condamné – par erreur, dit-on – aux galères comme déserteur et pour avoir participé à la Commune, il fut emprisonné à Brest et devait être déporté. Le peintre Félix Jobbé-Duval réussit à la faire libérer.

L’église de Moret (le soir) – Alfred Sisley (Musée du Petit Palais – Paris)

Autorisé à regagner Paris, il fut chassé de son logement par son propriétaire ; il décida alors de reprendre la boutique de son ancien patron et y exposa aussi des tableaux. C’est là qu’Ambroise Vollard vit pour la première fois des Cézanne. La boutique du père Tanguy devint célèbre jusqu’en Amérique. Pourtant, piètre gestionnaire, il était couvert de dettes. A sa mort, sa collection fut vendue et elle ne rapporta pas grand-chose à sa veuve. Dans cette collection, des Gauguin, Cézanne, Pissaro, Renoir, Berthe Morisot, Emile Bernard, Seurat, Signac, etc. ! Quelques décennies plus tard, ces œuvres valaient des dizaines de millions…

Un bar aux Folies Bergère – Edouard Manet (Courtauld Gallery – Londres)

Au fil des pages, on comprend que la situation financière des artistes du XIXème n’était guère fameuse, sauf pour quelques-uns, de famille aisée ou déjà bien établis. Mais le mythe des impressionnistes maudits, méprisés de tous et qui ne trouvent pas où exposer, s’effrite. Les artistes que l’on trouve aujourd’hui sur les cimaises des musées du monde entier et qui battent des records en salle des ventes exposaient sans trop de difficultés, trouvaient galeristes et protecteurs, entretenaient entre eux des relations intenses. La vie n’était pas facile pour eux, certes, mais beaucoup furent reconnus de leur vivant, grâce notamment à de grands collectionneurs, américains souvent, qui leur achetèrent de très nombreuses toiles.

La vie d’artiste au XIXème siècle – Anne Martin-Fugier – Editions Pluriel 2016.

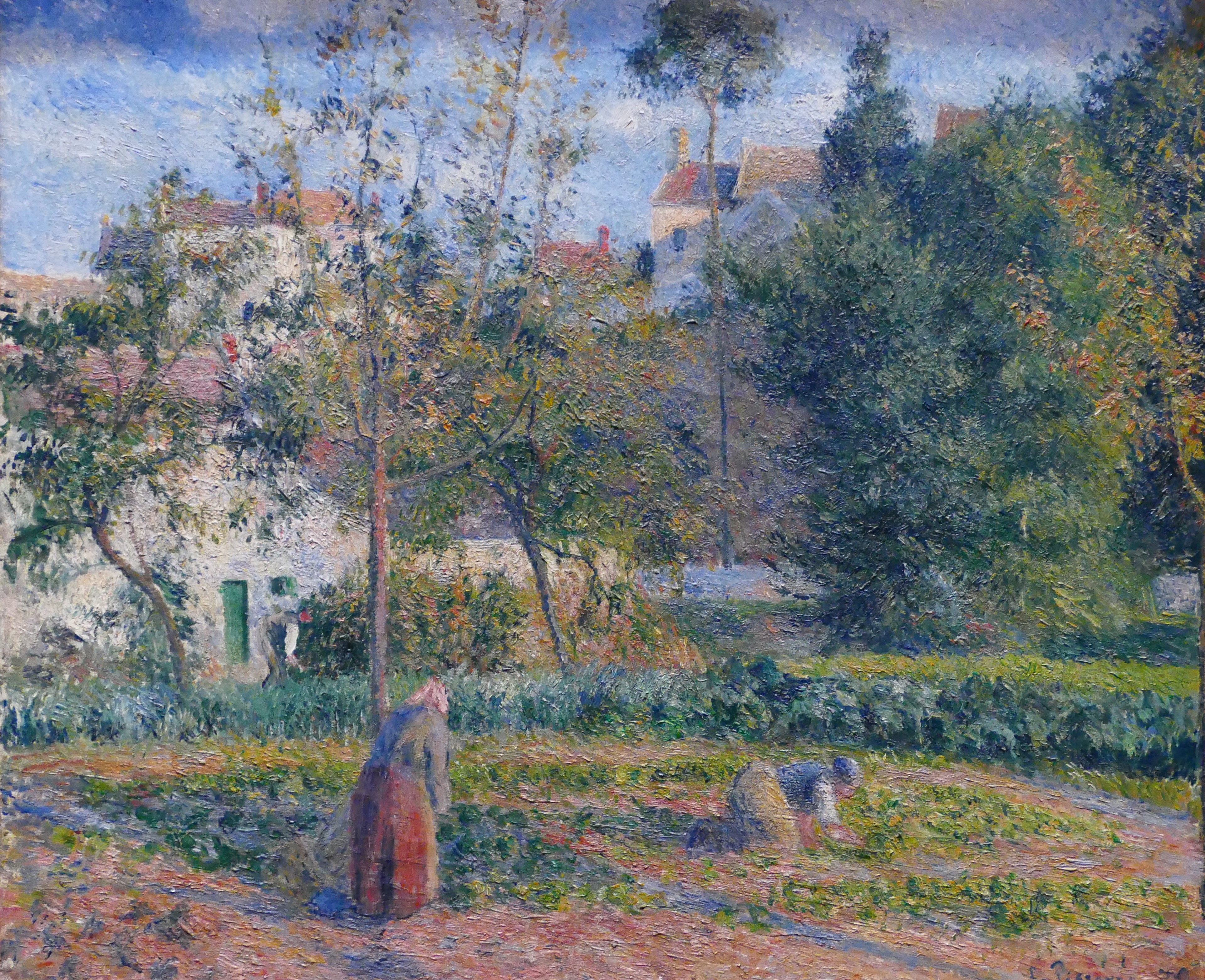

Jardin potager à l’Hermitage, Pontoise – Camille Pissaro (Musée d’Orsay – Paris)