LA VIE D’EMMANUEL FREMIET (1ère partie)

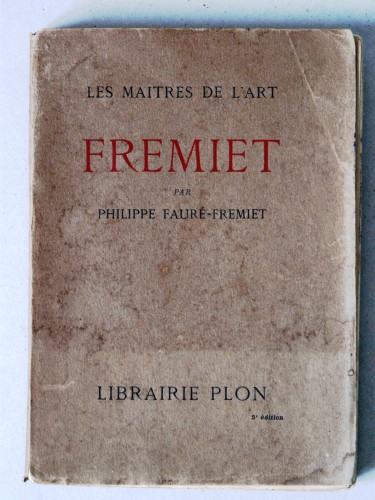

Dans ma note du 19 mars 2012 sur mes dernières acquisitions de livres, je mentionnais le livre de Philipe Fauré-Frémiet paru en 1934 chez Plon dans la collection « Les maîtres de l’art » : « Frémiet« .

Ce livre, que l’on trouve facilement sur les sites de ventes d’occasion, est si intéressant que je souhaite vous en faire partager quelques passages, agrémentés de photos de ses œuvres.

Emmanuel Frémiet est né à Paris en 1824 (Barye avait alors 29 ans) et mort à Paris également, en 1910 (35 ans après la disparition de Barye). Il fut le beau-père du grand compositeur Gabriel Fauré.

Les aléas de l’existence font que la famille de ce grand artiste, bien avant sa naissance, était déjà marquée du sceau de la sculpture. En effet, au début du premier Empire, le sculpteur Rude (à qui l’on doit La Marseillaise de l’Arc de Triomphe) a 20 ans. Il rencontre par hasard Monsieur Frémiet, directeur des Contributions à Dijon et qui vient de perdre son beau-père. M.Frémiet installe Rude chez lui et lui commande le buste du défunt. Se rendant compte du grand talent du jeune homme, M.Frémiet jouera pour lui le rôle de protecteur, lui payant sur ses propres deniers un remplaçant lorsque le tirage au sort désigne Rude pour entrer dans la Grande Armée. Lorsque ce M.Frémiet disparaîtra, Rude sculptera son médaillon, mystérieusement disparu depuis. Ce Frémiet avait un frère, Jacques, qui s’installa dans l’Ain et dont le fils Théophile-Auguste est le père d’Emmanuel Frémiet.

En résumé, le sculpteur Frémiet avait pour grand-oncle le généreux protecteur de Rude.

En 1823, (Théophile)-Auguste Frémiet demande la main de Joséphine Frochot. Le sculpteur vouera une admiration sans borne à sa mère. Il considère qu’elle l’a « créé deux fois : physiquement et spirituellement ». La voici décrite par Philippe Fauré-Frémiet :

« Mme Frémiet n’était ni grande ni forte. C’était une frêle créature aux traits réguliers et fins. Douée d’une extrême sensibilité, perpétuellement frémissante, jamais résignée, déclarant qu’il fallait toujours aller plus haut, elle avait une fermeté d’âme qui pouvait toucher parfois jusqu’à l’intransigeance, sans exclure, par ailleurs, toute la subtilité d’une infinie tendresse. »

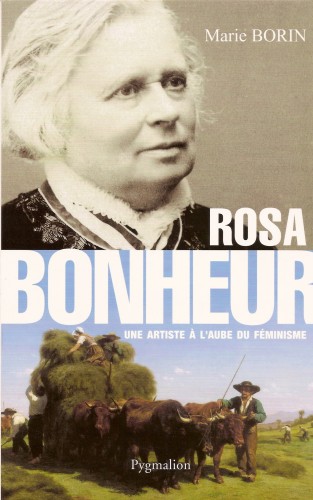

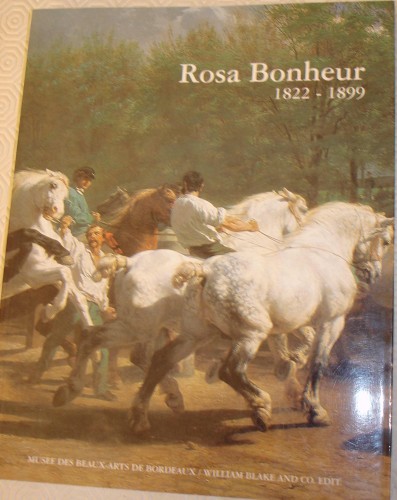

Auguste Frémiet, son mari, donc le père d’Emmanuel, était visiblement instable, partagé entre des rêves de grandeur pour lui et ses deux fils et une paresse, une arrogance confondantes. Il est d’ailleurs étonnant de trouver tant de point commun dans l’enfance très dure, au bord de la misère, de Frémiet et celle de Rosa Bonheur, dont le père abandonna la famille pour rentrer dans un phalanstère, laissant mourir sa femme et se disloquer sa famille.

Les révolutions du XIXème marquèrent également les jeunes années de ces deux artistes. En juillet 1830, à 6 ans, descendant chercher comme chaque matin un peu de bouillon à l’épicerie, il entendit siffler les balles dans la rue et vit un cadavre. Son père vint le chercher mais sa mère, plus tard, ne craignit pas de l’emmener dans les rues les plus dangereuses, près des barricades : « cette jeune femme avait l’âme emplie par l’ardeur du siècle, misère et danger lui semblaient une fameuse école, à ne pas rechercher mais à ne pas craindre » écrit l’auteur.

Une anecdote montre bien l’inconséquence paternelle : en 1834, alors que le futur sculpteur a 10 ans, Mme Frémiet parvient, sur recommandation, à rentrer à l’hôpital comme surveillante et, grâce à ses qualités, elle devient rapidement une surveillante générale très appréciée. S’ouvre alors une période heureuse et de relative prospérité puisque la famille est logée à l’hôpital. Le père décide que son fils doit recevoir la meilleure éducation qui soit : il est inscrit au lycée Henri-IV et suit également les cours d’une pension renommée où il apprend notamment le maniement des armes. Mais tout est gâché par Auguste Frémiet qui « consacre, pendant ce temps, ses moments perdus à composer d’ingénieux pamphlets contre le directeur de l’hôpital »… La famille est priée de quitter les lieux et c’est la débâcle.

A 12 ans, Frémiet doit travailler. Il rentre comme apprenti chez un peintre en bâtiment, où il est l’esclave des ouvriers, devant porter des pots de plus de 20 kg. A tel point qu’un jour, malmené par un ouvrier, il sort de sa poche un couteau, l’ouvre et menace de tuer le peintre (il a 13 ans !).

Les commentaires de Philippe Fauré-Frémiet (d’un style excellent, comme tout le livre) sont intéressants :

« Cruelle année d’apprentissage qui laissa dans le cœur de Frémiet une sorte de haine aristocratique du peuple. Il aimait la foule, et toute misère dont le destin seul est coupable trouvait secours auprès de lui, mais il exécrait cet orgueil trivial par quoi tant d’impuissants se consolent de leur médiocrité en niant le mérite. Il n’admettait ni la paresse ni la lâcheté et ne pardonnait que difficilement la sottise qu’il méprisait surtout. C’est que, de l’abîme où il se trouvait à 12 ans, il s’éleva par ses propres forces, avec le seul appui d’une mère malheureuse. »

Frémiet dessine sans cesse, chez lui ou chez Mme Rude. A 13 ans, il obtient le 1er prix d’entrée contre 200 candidats à l’Ecole des Arts décoratifs. A 15 ans, il remporte au Concours annuel le 2ème prix de dessin copié dans la catégorie Figure, et, à un autre concours, le 1er prix dans la catégorie Animaux. Tout cela sous les railleries de son père qui passe à la maison de temps à autre et se moque des rêves de grandeur que forme Mme Frémiet pour son fils.

Dans son livre, Philippe Fauré-Frémiet reproduit des dessins de Frémiet et l’on ne peut qu’admirer son talent et, parfois, son humour. Ainsi d’un coq qui contemple la cheminée où rôtissent 3 poulardes et qui est sobrement intitulé : « Un veuf » !

A 16 ans, le jeune garçon entre comme apprenti lithographe dans l’atelier du peintre Werner au Muséum : il y reproduit sur la pierre, d’après les planches originales, squelettes, organes, muscles de l’homme et des animaux. On voit immédiatement tout le profit qu’il en tirera plus tard pour la sculpture, qu’il commence alors.

La vie de Frémiet n’est pas facile : il se lève tôt pour se rendre à la ménagerie du Muséum et y réaliser ses premiers ébauches, puis il commence sa journée de travail et enfin, après le dîner frugal, il suit les cours de dessin. Le grand Rude apprécie les travaux de Frémiet et lui ouvre son atelier le soir.

A 18 ans, grâce à son talent, son travail acharné et aux conseils de Rude, il devient ouvrier chez un sculpteur reconnu. Frémiet ne dit jamais son nom pour des questions de discrétion fort louable : le fils du patron avait renoncé aux sujets pieux de son père pour se consacrer à la sculpture animalière et détacha Frémiet à son service. Lorsque ce dernier avait terminé un sujet, le maître le prenait et sans y faire aucune retouche le signait de son nom !

Le soir, Frémiet travaille pour le musée Orfila : il peint des pièces d’anatomie comparée moulées sur nature. Sa réputation commence à s’étendre et il est recruté par le Docteur Suquet qui exposait des cadavres restaurés, peints, aux yeux de verre, que l’on eut dit vivants :

« Le chef-d’oeuvre de Suquet – et le sien – fut certaine charbonnière dépecée et jetée en Seine par son mari, puis repêchée et si bien reconstituée et restaurée, que sa beauté passa toutes les espérances, tous les rêves de coquetterie que, de son vivant, elle avait pu former ».

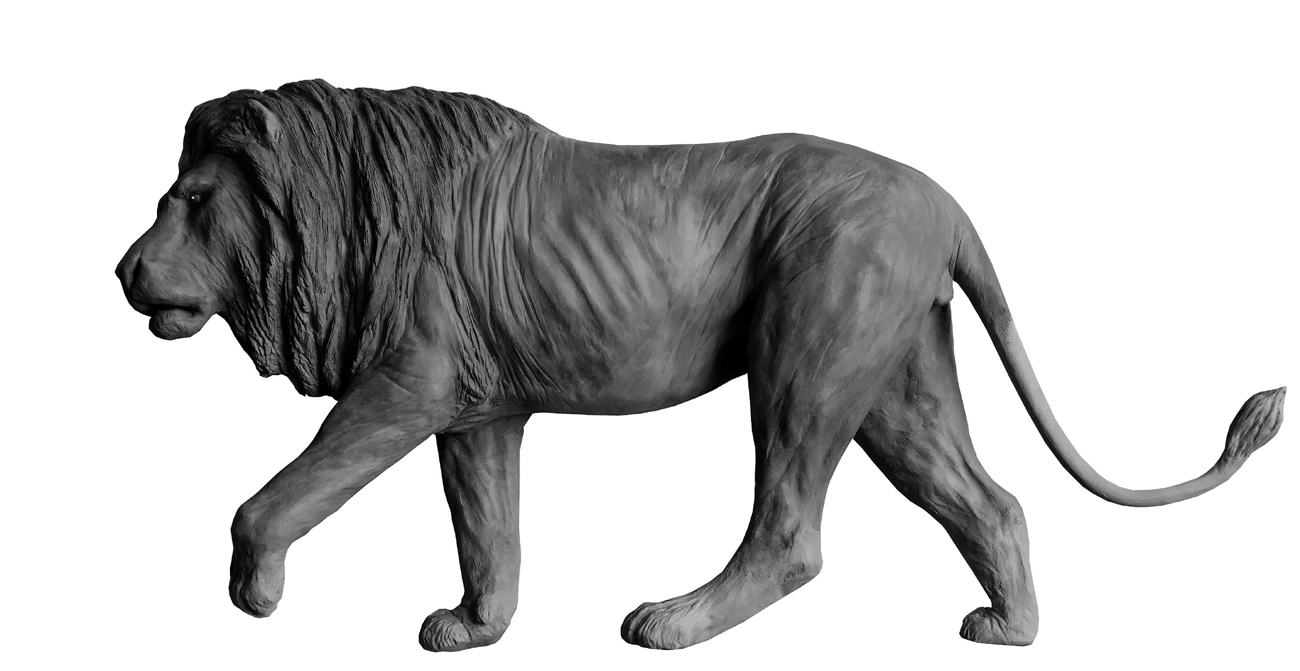

A 19 ans, Emmanuel Frémiet fait son premier envoi au Salon : une gazelle.

Frémiet n’est certes pas riche mais commence à sortir de la misère. Il gagne un peu d’argent mais sa mère le met en garde dans une lettre admirable, qu’il garda toute sa vie :

« Il est de mon devoir de t’avertir, quand je te vois dominé par un penchant dont le résultat peut être préjudiciable à ta tranquillité, car crois bien, mon cher enfant, que toutes les représentations que j’ai pu te faire étaient toujours pour toi seul que je voudrais tant voir heureux.

Raisonnons un peu, où est le bonheur ? Partout, quand on sait le trouver. Je crois que tu ne te plains pas de ton sort ; un seul point fait donc parfois ton désespoir, c’est ce désir d’argent.

C’est donc là seulement que tu dois t’observer et combattre une faiblesse qui ne peut plus, à ton âge, être considérée comme enfantillage et qui, si tu n’y prenais pas garde, te conduirait à de tristes résultats, crois-en mon expérience ; de là l’égoïsme, l’amour-propre blessé et tant d’autres choses que je ne te déduirai pas.

Regarde un peu ma vie, mon cher ami, et juge des combats qu’il m’a fallu supporter. Mais toujours je suivais la ligne droite que je m’étais imposée ; ce n’est que cela qui vous donne le contentement. Quand tu veux faire un travail, quelle persistance tu y mets ; n’obtiens-tu pas presque toujours un résultat ? Fais donc en sorte de comprendre que la société exige un peu pus et qu’il faut beaucoup faire pour elle. »

Morale janséniste du XIXème ? Non, assurément, il serait heureux que de nos jours ce genre de discours soit davantage prononcé et entendu…

Emmanuel Frémiet rencontre Marie-Adélaïde Ricourt, qui a 16 ans. Quinze jours après leur première rencontre, les jeunes gens se fiancent. Ils se marieront en avril 1854. Emmanuel Frémiet trouva là une remarquable épouse, intelligente, sensible, qui lui fut d’une grande aide.

La carrière de Frémiet est lancée : elle ne s’arrêtera plus, sauf pour de courtes éclipses qui lui font rechercher des commandes afin de pouvoir vivre.

Suite d’ici quelques jours…