Sep 18, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

Madame de J. nous adresse des photos d’un bronze superbe, signé Isidore Bonheur. Je devine, grâce à quelques expressions contenues dans son mail, que cette internaute connaît bien les chevaux : elle parle d’une monte « à cru » (sans selle), « du pied du cheval » (et non de la patte), d’un cheval « tenu en main »… Pour ne pas être indiscret, je ne raconterai pas ici l’histoire de ce bronze, mais elle y est très attachée car il lui vient d’un proche qui en admirait beaucoup les détails très travaillés et parfaitement exacts. C’est l’une des caractéristiques du travail d’Isidore Bonheur.

Isidore Bonheur est né à Bordeaux le 15 mai 1827 et mourut en 1901. Ces dates sont assez proches de celles de sa sœur, la fameuse Rosa : 1822-1899. La vie de Rosa est d’une richesse incroyable. Il suffit pour s’en persuader de relever quelques exemples ; un père saint-simonien qui finit par vivre dans un phalanstère, une enfance heureuse mais pauvre, au point que sa mère sera enterrée dans une fosse commune, un ami et protecteur de la famille qui s’avère être son père, un don exceptionnel pour la peinture et la sculpture, une passion pour le bétail, en particulier les bœufs et les moutons, des entrevues avec la Reine Victoria, avec l’Impératrice Eugénie, avec Sadi Carnot, la Légion d’honneur, une très grande renommée aux Etats-Unis, une grande amitié avec le vrai Buffalo Bill, qu’elle fait venir en France avec sa troupe et de grands chefs indiens, des animaux apprivoisés parmi lesquels une lionne (Fatma) et un cerf (Jacques), une autorisation préfectorale pour avoir le droit de porter un pantalon – officiellement pour raisons médicales, mais en réalité pour pouvoir se promener à sa guise dans la nature – des amantes, etc…

Il faut lire le passionnant « Rosa Bonheur« , largement illustré, édité par le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (William Blake & Co. Editeur). On y apprend notamment que l’empreinte artistique du père, Raymond, qui vivait – très mal – en dessinant et donnant des cours de dessin a fortement marqué les enfants, et pas seulement Rosa et Isidore : Auguste est peintre, comme Juliette, et celle-ci se mariera avec le fondeur Peyrol, qui réalisera la plupart des bronzes de Rosa ; leur fils, Hippolyte Peyrol, sera lui-même sculpteur. Pierre-Jules Mêne sera très proche de la famille Bonheur ; Rosa l’appelait familièrement : « mon vieux PJ ». Cain fût aussi un ami intime.

Mais finalement on sait assez peu de choses de la vie personnelle d’Isidore Bonheur, qui était peut-être plus calme. Très doué pour la sculpture mais aussi le dessin, qu’il avait appris de son père, il exposa pour la première fois en 1848 au Salon. Il avait alors 21 ans seulement et ne cessa plus d’exposer, avec succès. Sa dernière oeuvre fût un monument en hommage à sa sœur, inauguré en 1901 à Fontainebleau. Après le décès de Rosa, un litige apparut entre la famille Bonheur-Peyrol, avec à sa tête Isidore, et Anna Klumpke, que, à la surprise générale, Rosa institua comme légataire universelle et il s’en suivit de complexes manœuvres et accords autour des œuvres de la défunte.

Il est intéressant de relever qu’à partir du Salon de 1848, où Isidore exposa pour la première fois, Rosa cessa de montrer ses sculptures à Paris afin de ne pas gêner son frère.

L’oeuvre d’Isidore Bonheur est très riche et d’une très grande qualité. Il a surtout réalisé des chevaux, mais produit également toutes sortes d’animaux, très recherchés : taureau, chat, lièvre, cerf, lion, mais aussi dromadaire, ours, antilope (certainement pas sa plus belle pièce !), un zèbre attaqué par une panthère et même… un yack !

Comme c’est, avec Rosa, l’un de mes sculpteurs favoris (d’où la longueur de cette note !), j’ai fait des recherches sur d’éventuels ouvrages se rapportant spécifiquement à lui, mais hélas, je n’ai rien trouvé hormis le mémoire d’une étudiante bordelaise. J’ai appelé la faculté puis le professeur pour tenter d’en avoir une copie, mais malheureusement ils ne l’avaient pas. J’ai finalement trouvé la trace de ce document aux archives de Bordeaux, mais il est interdit de le reproduire ! Je n’ai donc pu me le procurer. Si quelqu’un pouvait m’aider, je lui en serais très reconnaissant.

Madame de J. a fait, elle aussi, des recherches et découvert un élément extrêmement intéressant : son bronze est directement inspiré de l’un des cavaliers du « Marché aux chevaux« , tableau de Rosa. La similitude est frappante. Il faut d’ailleurs relier ceci au fait qu’Isidore a réalisé des bas-reliefs en bronze reproduisant certains tableaux de sa sœur, comme le très connu « Labourage nivernais » (à voir au Musée d’Orsay à Paris – ou « Le Marché aux chevaux », justement.

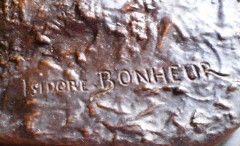

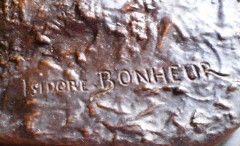

Quelle valeur donner à ce très beau bronze, de grande taille (56 cm x 54 cm) et sur lequel on reconnait bien la signature Bonheur (je suis un peu étonné par le prénom Isidore en entier, I. étant plus fréquent), en particulier le B dont la queue repart vers l’arrière (Rosa signait ses bronzes d’un simple Rosa B. avec le même détail sur le B) ?

Sans avoir pu le voir et l’examiner avec précision, il est difficile de dire autre chose que : « une très grande valeur ». Il est en effet fort rare. On peut s’inspirer du prix d’un sujet très proche, où le garçon d’écurie est à pied, et qui a été estimé entre 15 000 et 20 000 US$, ce qui est peut-être un peu cher toutefois. Très intuitivement, on pourrait évoquer 10 000 à 15 000 Euros, mais un amateur pourrait faire s’envoler l’enchère…

Merci à Madame de J. de nous avoir donné l’occasion d’admirer cette très belle pièce.

Vous vous interrogez sur la valeur d’un bronze ? Envoyez-moi (damiencolcombet@free.fr) des photos très nettes de la pièce, de la signature, de dessous du socle, le cas échéant de la marque du fondeur et les dimensions exactes, et je vous donnerai mon avis.

Sep 14, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

Monsieur Michaël G. m’envoie un mail très intéressant, qui mérite une note sur ce site et vous allez comprendre pourquoi.

Notre internaute joint à son mail trois photos d’un grand bronze, photos d’ailleurs très bonnes et permettant une parfaite identification du sujet, et il ajoute les commentaires suivants (je me permets de le citer) : « Je suis intrigué par la signature « J.Mène » et non « P.J.Mène »… Certaines pièces sont apparemment signées « Mène » mais quand il y a des initiales je n’ai toujours vu que les deux P et J. J’ai lu qu’il y avait de très nombreuses reproductions, et des faux… ».

A première vue, ce bronze, qui représente « L’Accolade », est bien de Pierre-Jules Mêne, très grand sculpteur français dont j’ai abondamment parlé sur ce site, et qui a principalement représenté des chevaux et des chiens. Je ne saurais trop conseiller, d’ailleurs, la lecture – j’allais dire la contemplation – du « Catalogue raisonné » de cet artiste, par MM. Poletti et Richarme et édité par L’Univers du Bronze à Paris.

Monsieur G. a un œil averti car, malgré les « dimensions normales » de cette pièce, il sait que la signature est un critère souvent déterminant pour l’authentification d’un bronze. Or, la signature présente ici deux défauts : d’une part, Mêne n’a effectivement jamais signé avec une seule initiale, mais toujours avec les deux ou aucune, d’autre part le graphisme des lettres est très éloigné de la marque traditionnelle de Mêne (et non Mène, comme on le lit souvent), très stricte. La forme du J, en particulier, en trop ample. Cette signature serait plus du style de Frémiet, par exemple.

On pourrait encore ajouter que jamais Mêne n’aurait laissé des imperfections sur sa signature, comme les petits points de bronzes que l’on voit dans presque chaque lettre. Mais on retrouve ces imperfections sur l’ensemble de la pièce : sur le cheval qui tourne franchement la tête, les côtes sont trop marquées, la cuisse trop creuse. Sur les deux animaux, le point de contact entre le socle et les sabots n’est pas nettement ciselé. Le gros plan de la tête montre des veines maladroitement reproduites et un œil imparfait.

Ces critiques peuvent sembler sévères et beaucoup trouveront ce bronze très beau. Il est vrai que c’est une jolie pièce et si l’on oublie Pierre-Jules Mêne, c’est un très bel objet. Mais si on l’analyse selon le critère de l’authenticité, il faut reconnaître qu’il s’agit d’une copie.

On peut être étonné voire scandalisé que des copies de bronzes connus circulent ainsi. En réalité, la question se pose un peu comme pour le rapport entre un tableau et un poster. Si l’on présente un poster d’une oeuvre de Picasso comme un original, il y a tromperie. En revanche, si l’on sait qu’il s’agit d’une reproduction, les choses sont claires. Le Louvre édite ainsi des copies en résine de bronzes anciens. Ces objets sont superbes et, si elles étaient en bronze et surtout si la mention Reproduction n’était pas présente, il serait probablement impossible de les distinguer d’une fonte ancienne. Mais lorsque Le Louvre vend ces objets dans sa boutique, nul ne peut se dire trompé.

En revanche, si un marchand fait passer une copie pour un bronze authentique, il y a, au mieux, erreur de sa part, au pire tromperie délibérée. Il faut toutefois préciser qu’il est parfois extrêmement difficile de distinguer un « faux » d’un « vrai », et que, comme pour un tableau, des experts peuvent n’être pas du même avis.

Pour être complet, il faut distinguer :

– Les bronzes réellement originaux, créés et fondus du vivant de l’artiste, dans son atelier ou non, et qui sont les plus recherchés (ex. bronzes de Barye issus de l’atelier de Barye lui-même).

– Les « fontes posthumes », qui peuvent être d’excellentes qualités car fondues à partir du chef-modèle (ex. Barye fonte Barbedienne).

– Les « fontes tardives », qui, à la différence des précédentes, sont généralement de moins bonne qualité, mais ne sont toutefois pas des copies ou des faux.

– Les copies, qu’un œil un peu averti reconnaît immédiatement comme telles, car les détails manquent et la fonte est dite « molle » en ce sens qu’elle est peu ou mal ciselée.

Pour s’y retrouver, je conseille de se reporter aux notes de mai 2006 (dans le menu à gauche, cliquer sur « Archives », puis « Toutes les archives » puis « mai 2006 »).

Quelle est la valeur de cette « Accolade » ? Celle d’un bel objet décoratif, soit quelques centaines d’Euros, alors que le même sujet vaudrait plusieurs milliers d’Euros s’il était authentique.

Sep 12, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien

Madame Annette P. m’envoie une photo d’un cheval visiblement en alerte, oreilles couchées et un sabot levé. La signature, en écriture cursive, lui semble difficile à lire mais il y a une inscription : « Jack ».

Il s’agit d’un bronze de Gaston d’Illiers et le nom exact de l’oeuvre est « Jack, cob tondu« . Curieux nom qui s’explique par la race du cheval – un cob – et le fait qu’il ait le poil rasé sauf à l’emplacement de la selle, ce que l’on ne voit pas très bien sur la photo.

Gaston Marie Joseph Comte d’Illiers (1876 – 1932) fut un excellent sculpteur français. Passionné par les chevaux, il montait beaucoup, chassait à courre, fit la guerre de 1914-1918 au 8ème Chasseurs puis comme responsable des chevaux et de leur dressage à Orléans. Il voyagea en Algérie et exposa longtemps au Salon des Artistes français et dans de nombreux cercles et salons. Sa passion du cheval lui fût cependant fatale puisqu’il mourût en 1932 (curieusement, on rencontre parfois la date de 1952) d’une fièvre attrapée dit-on lors d’un long trajet à cheval.

Ses œuvres sont presque intégralement consacrées au cheval, de selle comme de trait, mais il réalisa également quelques chiens, un mulet (mort) et un âne. Comme celles de Meissonier, ses œuvres reflètent une parfaite connaissance de la morphologie mais aussi des attitudes typiques des chevaux. Il parvient néanmoins à s’écarter des descriptions un peu trop exactes et annonce déjà l’évolution de la sculpture vers des animaux plus vivants, plus animés que ceux de Barye. Certaines scènes semblent même de la main d’artistes contemporains comme « Retour de chasse », assez connu, où l’on voit le piqueux à pied, fatigué, tirant par les rênes un cheval aussi fourbu que lui après une grand journée en forêt, suivi de deux chiens, la tête basse et rêvant de la chaleur du chenil et d’un repos bien mérité. Une autre oeuvre, superbe, montre un cheval sautant une haute barrière de concours hippique. Le cheval semble voler.

La pièce de notre internaute est belle, typique de G. d’Illiers. J’ai lu quelque part qu’il était très rare de voir en vente des œuvres de cet artiste, qui a réalisé environ 200 modèles différents. Ce n’est pas tout à fait exact, même si bien sûr elles sont beaucoup moins fréquentes que celles de Barye, Frémiet ou Mêne, par exemple, mais je connais plusieurs galeries qui en présentent.

Les bronzes de d’Illiers se vendent à prix raisonnable, sans doute pas tout à fait à la hauteur de son talent.

Bien que je ne connaisse pas les dimensions de ce bronze, je pense que la valeur de « Jack », s’il est d’une taille classique (environ 25 cm de long), se situe autour de 1300 Euros à 1500 Euros.

Vous voulez connaître la valeur d’un bronze ? Envoyez-moi (damiencolcombet@free.fr) des photos très nettes de la pièce, du dessous du socle, de la signature et, le cas échéant, de la marque du fondeur.